Umweltbezogene Gesundheitsförderung

Zitierhinweis: Malsch, A.K.F. (2025). Umweltbezogene Gesundheitsförderung. In: Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden.

Zusammenfassung

Umweltbezogene Gesundheitsförderung hat sich von einem Nischenthema zu einem anschlussfähigen Praxis- und Forschungsfeld entwickelt. Zahlreiche Studien belegen, dass physische und soziale Umweltparameter unsere körperliche wie mentale Gesundheit signifikant verbessern können. Trotz vielfältiger salutogener Umweltwirkungen wird die Umwelt in Forschung und Praxis nur bedingt als ubiquitär charakterisierbare und planbare Gesundheitsressource bzw. salutogene Widerstandsressource wahrgenommen. Eine wesentliche Ursache hierfür ist, dass in Public Health bis heute ein einheitlicher Umweltbegriff fehlt, was zu großen Inkonsistenzen bei der gezielten Nutzung dieser Serviceleistungen des Ökosystems in Gesundheitsschutz, Prävention und Gesundheitsförderung führt. Um diese Divergenzen zu überbrücken, wurden mit den Health-Oriented Environmental Categories (HEC) differenzierte, eindeutig gegeneinander abgegrenzte Umweltkategorien definiert, die eine Vergleichbarkeit von umweltbezogenen Gesundheitsdeterminanten über alle Anwendungsfelder gewährleisten. Darauf aufbauend liegt mit dem Salutogenic Environmental Health Model (SEHM) erstmals ein die Umwelt integrierendes Salutogenesemodell vor, das darüber hinaus das mit der Umwelt interagierende Individuum als gleichwertige Umweltdimension einbezieht. Auf diese Weise wird eine bidirektionale, prozessuale Abbildung salutogener Wirkpfade möglich, die soziale und umweltbezogene Gesundheitsdeterminanten gleichermaßen zu berücksichtigen vermag. Zukünftige Herausforderungen liegen u. a. in der gerechten Verteilung salutogener Umweltressourcen und der Einbindung von Klimawandel und Digitalisierung.

Schlagworte

Umweltdefinition, Health-Oriented Environmental Categories, Individual Health Environment, Salutogenic Environmental Health Model, Salutogenese, Widerstandsressource, Salutogene Lebenswelten, Green Health, Gesundheitsförderung, Public Health

Public Health ist eine multidisziplinäre Wissenschaft, in der Sozial-, Geistes-, Lebens- und Naturwissenschaften an Gesundheitsfragen arbeiten. Diese methodische Vielfalt erleichtert zwar die Anschlussfähigkeit zu Medizin, Stadtplanung oder Bildungsarbeit, erschwert aber die Entwicklung eines gemeinsamen Umweltverständnisses. Als Kristallisationspunkt für die immer drängendere Auseinandersetzung mit dem Umweltbegriff hat sich die umweltbezogene Gesundheitsförderung als neue Subdisziplin herausgebildet.

Umweltbezogene Gesundheitsförderung hat sich von einem Nischenthema zu einem anschlussfähigen Praxis- und Forschungsfeld entwickelt. Heute reicht die Palette von Green Social Prescribing (grüne Verordnungsangebote) in der hausärztlichen Versorgung (Darcy et al., 2025) und Waldtherapie-Programme in der Rehabilitation (Meinköhn et al., 2025) über WELL-zertifizierte Arbeitswelten als betriebliches Gesundheitsmanagement (Ebbini, 2024) und evidenzbasiertes Health-Care Design in Krankenhäusern (Ulrich et al. 2008) bis hin zu kommunalen Hitzeschutz- und Anpassungsplänen (RKI, 2023; Winklmayr et al., 2023) sowie Nature-based Solutions (naturbasierte Lösungsansätze) für klimaresiliente Städte (WHO EU, 2025). Diese Vielfalt verdeutlicht, wie anschlussfähig das Fachgebiet für Prävention, Gesundheitsschutz, Rehabilitation, Urban Health, Gesundheitsbildung oder Gesundheitspolitik geworden ist. Zugleich wird auch deutlich,wie dringend nötig bei dieser Multidisziplinarität ein gemeinsamer Umweltbegriff ist, um Forschung und Praxis kohärent zu verzahnen.

Gesundheitsförderung wird maßgeblich von Konzepten wie One Health, EcoHealth und Planetary Health geprägt, ebenso wie von den rahmengebenden Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder der Agenda 2030 (UN, 2015; UN DESA, 2023). In der Gesamtschau beschreiben sie das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt und leiten daraus Maßnahmen für Public Health, Global Health und Environmental Health ab. Allerdings divergieren sie darin, was unter Umwelt zu verstehen ist – und damit auch der Untersuchungsgegenstand, mit dem der Mensch interagiert. Während sich die genannten Konzepte inhaltlich aufeinander zubewegen, bleibt insbesondere das Umweltverständnis der WHO uneinheitlich und hat sich stellenweise weit vom Ursprung der Fachdisziplin Environmental Health der Ottawa-Charta von 1986 entfernt (Kickbusch, 2009).

Das Umweltverständnis der Ottawa-Charta

Die Ottawa-Charta (WHO, 1986) bildet nicht nur das Fundament für die Gesundheitsförderung (Gesundheitsförderung 1: Grundlagen), sie beschreibt auch die grundlegenden Bedingungen und konstituierenden Momente von Gesundheit, an die jede Verbesserung des Gesundheitszustandes zwangsläufig gebunden ist. Damit hat sie den Grundstein für das Fach umweltbezogene Gesundheit gelegt, da – neben sozio-kulturellen Faktoren wie sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit – auch umweltbezogene Bedingungen wie ein stabiles Ökosystem, angemessene Wohnbedingungen und eine sorgfältige Verwendung vorhandener Naturressourcen in der Charta als essenziell beschrieben werden.

Seit 2021 ergänzt die Geneva Charta for Well-being die Ottawa-Charta um das Leitbild Well-being Societies, das planetare Belastungsgrenzen, soziale Gerechtigkeit und eine Verankerung der Sustainable Development Goals (SDG) hervorhebt, ohne jedoch eine neue allgemeingültige Umweltdefinition einzuführen (WHO EU, 2021).

Im Vorgriff auf den später definierten Nachhaltigkeitsbegriff wird die enge Bindung zwischen Mensch und Umwelt als Grundlage für einen sozio-ökologischen Weg zur Gesundheit ausgeführt (WHO EU, 1986). Als oberstes, weltweites Leitprinzip wird das menschliche Bedürfnis formuliert, sich um die anderen, um Gemeinschaften und unsere natürliche Umwelt zu sorgen. Ganzheitlichkeit und ökologisches Denken werden als Kernelemente zur Entwicklung von Strategien zur Gesundheitsförderung bezeichnet (ebd.). Dies wird verknüpft mit den Aufgaben des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes, indem die systematische Erfassung der gesundheitlichen Folgen unserer sich rasch wandelnden Umwelt als Grundvoraussetzung für Gesundheitsförderung benannt und als eine gesellschaftliche Kernaufgabe formuliert wird.

Das Umweltverständnis der Ottawa-Charta kann als sozio-ökologischer Nukleus für eine umweltbezogene, gesundheitsförderliche Strategieentwicklung angesehen werden. Die Geneva-Charta bestärkt diesen Ansatz ausdrücklich und fordert „governance for well-being“ auf allen Ebenen (WHO EU, 2021).

Umweltverständnis der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

International setzt sich die WHO deutlich von der Ottawa-Charta ab und definiert das Aufgabenfeld für Environmental Health weiterhin primär als umweltbezogenen Gesundheitsschutz, der sich mit physikalischen, chemischen, biologischen und arbeitsbezogenen Umweltrisikofaktoren außerhalb des Menschen beschäftigt (WHO, 2020). Sie zielt damit darauf ab, Krankheiten zu verhindern und auf diese Weise ein gesundheitsförderndes Umfeld zu schaffen. Diese Definition schließt Verhaltensweisen explizit aus, die nicht mit der so definierten Umwelt zusammenhängen, sowie Verhaltensweisen, die mit dem sozialen und kulturellen Umfeld sowie mit der Genetik zusammenhängen (Bircher & Kuruvilla, 2014).

Diese Definition wird auch aktuell auf den WHO-Internetseiten verwendet und war Gegenstand des Fortschrittsberichts zur Global Strategy on Health, Environment and Climate Change (2019–2030). Das Umweltverständnis bleibt damit begrenzt auf eine pathogene Perspektive der Umwelt als Ursprung von Risikofaktoren. Eine Kontextualisierung von Umwelt und Gesundheitsförderung, d. h. eine ganzheitliche Betrachtung der engen Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Umwelt unter salutogener Perspektive findet nicht statt. Verhaltensweisen und soziale Umwelt werden lediglich unter den Social Determinants of Health behandelt (WHO, 2024).

Umweltverständnis des WHO Regionalbüros Europa

Das WHO Regionalbüro Europa definiert „gesundheitlichen Umweltschutz“ (Umwelthygiene) deutlich breiter und näher an der Ottawa-Charta. Die Definition umfasst „sowohl die direkten pathologischen Auswirkungen von Chemikalien, Strahlung und biologischen Organismen als auch die indirekten Auswirkungen physischer, psychosozialer und ästhetischer Faktoren wie Wohnungswesen, Stadtentwicklung, Raumplanung und Transport auf Gesundheit und Wohlbefinden.“ (WHO EU, 1989, S. 22) Darüber hinaus wurde die Intention zu umweltbezogener Gesundheitsförderung explizit in der Europäischen Charta für Umwelt und Gesundheit festgehalten: „Um die Menschen zu einer gesunden Lebensweise in einer reinen und harmonischen Umwelt anzuhalten, sollte zum Gesundheitsschutz die Gesundheitsförderung treten.“ (ebd.). Auf der 7. Europäischen Ministerkonferenz für Umwelt und Gesundheit wurde dieser umfassende Ansatz in der Budapest Declaration on Environment and Health bekräftigt und mit Klimaschutz, Verkehrswende und Jugendpartizipation verknüpft (WHO EU, 2023a).

Der Definition von 1989 folgte 1994 zunächst eine umfassende Situationsbewertung (WHO EU, 1994a) und die Etablierung eines Europäischen Aktionsplans für Umwelt und Gesundheit (WHO EU, 1994b). Dem folgten nationale Aktionspläne für Umwelt und Gesundheit und auf regionaler Ebene in Nordrhein-Westfalen (NRW). Im Masterplan Umwelt und Gesundheit NRW (MULNV NRW, 2016) wird die Gestaltung gesundheitsförderlicher Umwelten als Querschnittsaufgabe gefordert – insbesondere mit Blick auf Umweltgerechtigkeit – um soziale Ungleichheit in Bezug auf Umweltrisiken und Umweltressourcen zu verringern. Damit wird betont, dass sich das Umweltverständnis für Gesundheitsförderung auch auf soziale, ökonomische, rechtliche und politische Strukturen erstrecken muss, um gesundheitliche Mehrfachbelastungen zu identifizieren und in einer sektorübergreifenden, sozialräumlichen Umweltpolitik zu berücksichtigen.

Die Aufgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) orientieren sich im Bereich umweltbezogener Gesundheit allerdings bis heute an dem Umweltverständnis der WHO international.

Auswirkungen der divergierenden Umweltverständnisse

Diese divergierenden Umweltverständnisse beeinflussen nicht nur das Gesundheits- und Krankheitsverständnis, sondern auch Forschung und Praxis für Gesundheitsschutz (Gesundheitsschutz), Prävention (Prävention und Krankheitsprävention) und Gesundheitsförderung (Gesundheitsförderung 1: Grundlagen).

Die Praxis des ÖGD konzentriert sich fast ausschließlich auf den umweltbezogenen Gesundheitsschutz, wohingegen Umweltbehörden den gesundheitsbezogenen Umweltschutz erfassen und bewerten. Ein Beispiel hierfür ist der 2023 veröffentlichten Bericht des Robert Koch-Instituts zur Luftreinhaltung im ÖGD, in dem Emissionsüberwachung und Grenzwertkontrollen im Fokus stehen (RKI 2023). Demgegenüber legt das Umweltbundesamt (UBA) in seinem Jahresbericht 2023 große Gewichtung auf das Monitoring von Cache-Bodenbelastungen und gesundheitliche Risikobewertungen im Umweltschutzprogramm.

Sozio-kulturelle und sozio-ökonomische Umweltaspekte werden häufig nicht mitgedacht. Die Praxis des ÖGD entspricht damit dem Umweltbegriff der WHO International und nicht des europäischen WHO Regionalbüros. Für umweltbezogene Gesundheitsförderung bedeutet dies, dass es kaum Förderprogramme und Initiativen gibt, und eine intersektorale Zusammenarbeit zwischen Gesundheit, Umwelt und Soziales der ÖGD-Mitarbeitenden angewiesen ist.

In der Public Health-Forschung hat sich die Situation deutlich zum Besseren gewendet. Es gibt zwar bis heute nicht wenige Subdisziplinen, die die physische Umwelt lediglich als Raum oder Kontextfaktor betrachten, in dem Gesundheitsförderung auf psychosozialer und sozio-kultureller Ebene stattfindet. Doch im Bereich Urban Health und in der humanökologischen Gesundheitsforschung hat sich in den letzten 20 Jahren ein weitgefasstes Umweltverständnis und eine ganzheitliche Betrachtung der positiven wie negativen direkten und indirekten Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt entwickelt. In der Praxis der Stadtquartiere werden Konzepte wie Green Infrastructure und Environmental Justice als Kristallisationspunkte einer gesunden und nachhaltigen Stadtplanung eingesetzt (Europäische Kommission, 2025; Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin, 2019; Urban Health/StadtGesundheit; Ökologische und humanökologische Perspektive; Umweltgerechtigkeit).

Systematisierung der Umwelt

Es besteht also ein Spannungsfeld zwischen der engen, risikoorientierten WHO-Globaldefinition und dem breiten, salutogenetisch geprägten Umweltverständnis des WHO Regionalbüros Europa. Im Bereich der umweltbezogenen Gesundheit werden im öffentlichen Sektor in Deutschland also bis heute überwiegend Risiken und Belastungsquellen in den Blick genommen, wohingegen salutogene Umweltressourcen deutlich weniger im Fokus stehen.

Im Rahmen regionaler Programme wurde im Urban Health-Kontext jedoch in den letzten 20 Jahren einiges an Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu den gesundheitsförderlichen Effekten von Stadtnatur geleistet (Claßen & Bunz, 2018; Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin, 2019; Fehr & Hornberg, 2018; Kowarik et al. 2016; Soga & Gaston, 2025; WHO EU, 2023b). Der Fokus liegt hier vor allem auf der grünen (Stadtnatur) und blauen (Stadtgewässer) Infrastruktur als Gesundheitsressource (Liebig-Gonglach et al., 2020; Europäische Kommission, 2013, WHO EU, 2025; Europäische Kommission, 2025). International wird durch die Agenda 2030 deutlich, wie eng das dort formulierte Nachhaltigkeitsziel 3 „Gesundheit und Wohlergehen“ mit Klima, Biodiversität und sozialer Gerechtigkeit verwoben ist (UN DESA, 2023).

Damit rückt die Frage ins Zentrum, wie man Umwelt so systematisieren kann, dass sich soziale, physische und psychosoziale Wechselwirkungen gleichzeitig abbilden lassen. Seit den 1990-er Jahren werden hierzu Modelle und Konzepte entwickelt. In der Regel setzen sie einen umweltbezogenen Schwerpunkt (z. B. soziale Umweltdeterminanten) oder sie sind aufgrund ihrer Komplexität schwer operationalisierbar (Barton & Grant, 2006). In jüngster Zeit heben Malsch et al. (2024) und Pleyer et al. (2024) hervor, dass ein standardisiertes, vierdimensionales Umweltschema (Health-Oriented Environmental Categories (HEC) (Malsch et al., 2024)) kombiniert mit einem salutogenetischen Prozessmodell (Salutogenic Environmental Health Model (SEHM) (Pleyer et al., 2024)) die Vergleichbarkeit von Studien erhöht und Interventionen zielgenauer macht (Details nächste Kapitel). Redvers et al. (2025) unterstreichen dies aus Systemperspektive: Sie zeigen, dass Planetary-Health-Initiativen oft klimalastig, aber biodiversitäts- und verschmutzungsarm sind, und fordern ein integriertes Rahmenwerk.

Ein künftiger globaler Konsens sollte auf einer gemeinsamen Taxonomie aller physischen, sozialen und ökologischen Determinanten beruhen, um Forschung, Politik und Praxis kohärent auszurichten. Eine HEC-basierte Kategorisierung der vorhandenen Evidenz könnte diese Lücken sichtbar machen, während das SEHM den Transfer in ganzheitliche Praxis erleichtert.

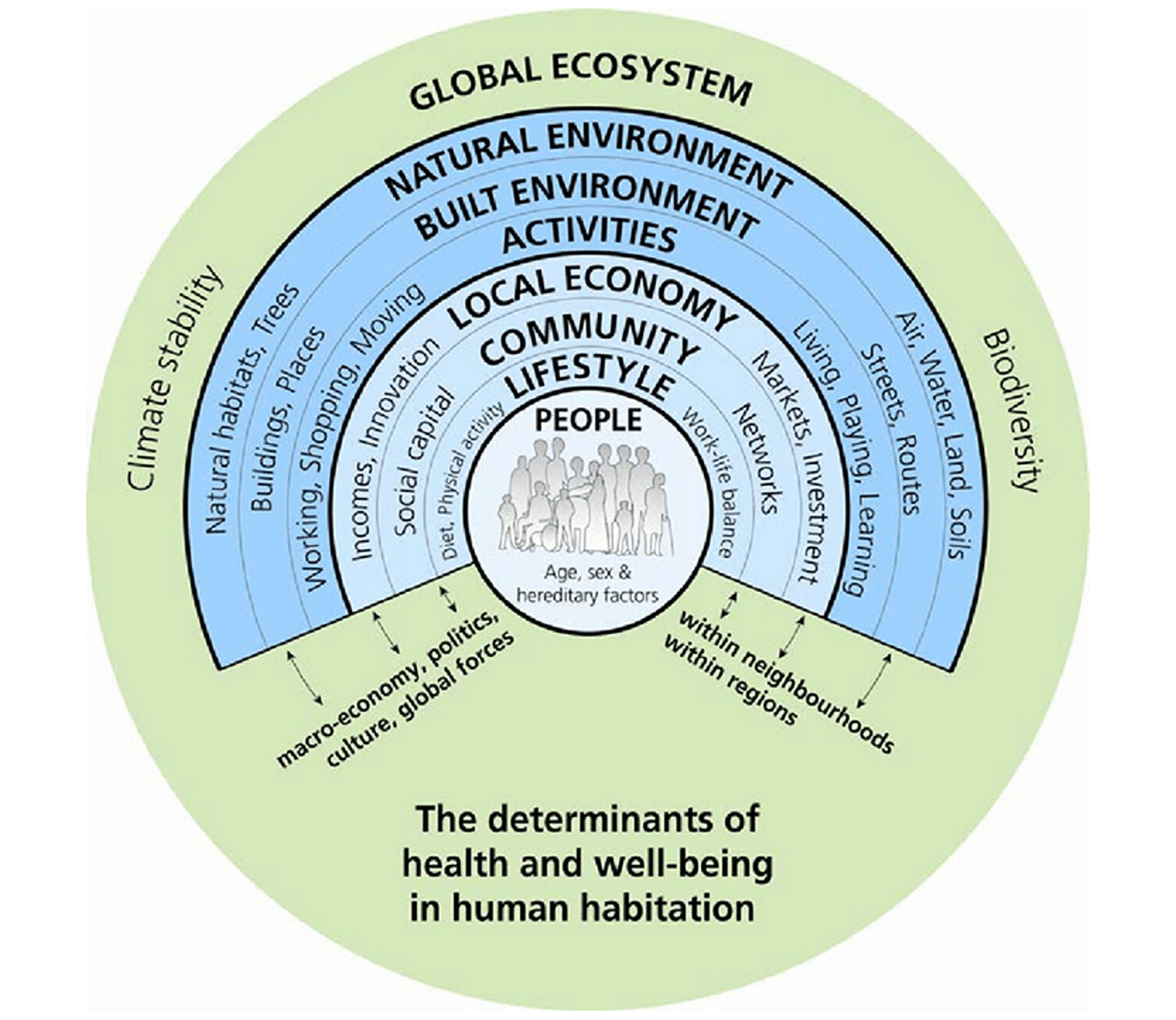

Die Health Map von Barton & Grant

In sieben Sphären – von People bis Natural Environment – werden die gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt von Barton & Grant (2006) beschrieben (Abb. 1). Die Health Map stellt jede räumliche Ebene dar, von der Nachbarschaft bis zur Metropolregion, um als Grundlage für die Entwicklung systemischer und nachhaltiger Stadtquartierskonzepte zu dienen. Die gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen des Menschen mit seiner Umwelt werden dort ebenso skizziert, wie deren individuelle Modulation durch genetische Prädispositionen und den persönlichen Lebensstil. Jede Sphäre stellt sowohl einen Prozess als auch einen Zustand dar. Das Konzept sieht vor, dass die jeweilige soziale, wirtschaftliche und ökologische Qualität zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessen werden kann. Gleichzeitig ist aber zu berücksichtigen, dass diese Qualität sich ständig weiterentwickelt und die anderen Sphären beeinflusst.

Für Forschung und Praxis ist es oft schwierig, die Health Map vollständig zu operationalisieren. Stattdessen wird sie in der Regel vereinfacht oder regional angepasst, um die relevanten Teilsphären und Indikatoren abzubilden. Die Notwendigkeit, aus sieben zum Teil sehr feingliedrigen Sphären jeweils passende Indikatoren auszuwählen, führt zu hoher Komplexität und zu Abgrenzungsschwierigkeiten (z. B. überschneiden sich bei Activities bauliche und soziale Faktoren; Prozess- und Zustandsaspekte lassen sich nur schwer gleichzeitig erfassen).

Health-Oriented Environmental Categories (HEC) – Gesundheitsorientierte Umweltkategorien

Mit den Health-Oriented Environmental Categories (HEC) wird auf Basis der Health Map ein Vorschlag mit dem Anspruch gemacht, Umwelt in Public Health-Forschung und -Praxis systematisch zu gliedern (Malsch et al., 2024). Aus den sieben Sphären von Barton & Grant (2006) werden dafür vier klar abgrenzbare Kategorien abgeleitet (Tab. 1):

- Natural environment (NEN) = Natürliche Umwelt – umfasst sämtliche Ökosysteme und Umweltmedien, in denen biologische, chemische und physikalische Prozesse ablaufen. Indikatorbeispiel: PM 2.5 Konzentration oder Grünflächenanteil an Siedlungsfläche.

- Built-material environment (BMEN): Gebaut-materielle Umwelt meint alle menschengemachten, materiellen Strukturen sowie die technische Infrastruktur, die Aktivitäten ermöglicht und formt. Indikatorbeispiel: Wohnfläche pro Person oder Walkability-Index.

- Socio-cultural environment (SCEN): Sozio-kulturelle Umwelt umfasst durch kollektive Entscheidungen geschaffene Regeln, Institutionen und Wertsysteme, die Verhalten leiten und Ressourcen verteilen. Indikatorbeispiel: Partizipationsquote, Milieu-Indizes oder Einkommensverteilung.

- Psychosocial environment (PEN): Psychosoziale Umwelt beschreibt das Wechselspiel von individueller Wahrnehmung, Emotion und Interaktion; hier wird die Umwelt subjektiv erlebt und individuell eingeordnet. Indikatorbeispiel: SOC-Score oder Job-Stress-Index.

Vor allem an der Schnittstelle zwischen physischer und sozialer Umwelt ermöglicht HEC eine eindeutige Zuordnung von Determinanten und Indikatoren. So wird die Health Map-Sphäre Activities, die Gegenstände, Verhaltensweisen und normative Regeln vereint, in den HEC konsistent auf bebaut-materielle und sozio-kulturelle Umwelt-Faktoren aufgeteilt (Tab. 1).

| HEC-Kategorie | Zugeordnete Health-Map-Sphären1 | Umwelt-Beispiele pro Kategorie2 |

Physische Umwelt | Natürliche Umwelt | 7: Natürliche Umwelt | Ökosysteme und Biodiversität, Gewässer, Boden- und Luftqualität, Klima- und Wetterregime |

Gebaut-materielle Umwelt | 6: Gebaute Umwelt 5: Aktivitäten (Infrastruktur und Produkte) | Gebäude, Verkehrswege, Plätze, Versorgungs- und Entsorgungsinfrastruktur, Produktensemble, Energie- und Datennetze | |

Soziale Umwelt | Sozio-kulturelle Umwelt | 5: Aktivitäten (Verhalten und Regeln) 4: Lokale Wirtschaft 3: Gemeinde | Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen, Normen und Werte, Recht und Politik, Bildungs- und Gesundheitssystem, soziale Netzwerke, Partizipation |

Psychosoziale Umwelt | 2: Lebensstil 1: Individuelle Prädispositionen | Wahrnehmung, Sinngebung, Coping-Strategien, Rollenbilder, soziale Unterstützung, wechselseitige Emotionen |

Tab. 1: Zuordnung der sieben Health-Map-Sphären (Barton & Grant, 2006) zu den vier Health-Oriented Environmental Categories (HEC) (Eigene Darstellung)

1 Nummerierung wie bei Barton & Grant (2006).

2 Die Umwelt-Beispiele sollen eine Indikatorzuordnung erleichtern; ausführliche Beschreibung in Malsch et al. (2024).

Es werden rein extrinsische Umwelt-Kategorien definiert, um mit dem HEC-Raster eine eindeutige, WHO-konforme Taxonomie zu schaffen, die sich problemlos auf bestehende Datenbanken, Risikomodelle und Interventionsplanungen übertragen lassen. Die Kategorien wurden mit Blick darauf konzipiert, interdisziplinäre und intersektorielle Datenvergleiche unterschiedlicher Disziplinen (innerhalb und außerhalb von Public Health) zu erleichtern. HEC dient damit zudem als Vergleichsschablone, um heterogene Modelle in ein gemeinsames Raster zu überführen. Tabelle 2 illustriert dies an vier klassischen Bezugsmodellen.

HEC-Kategorie1 | Health Map2/ | Rainbow-Modell3/ | Soziale Determinanten4 | Beispiel-Indikatoren |

Natürliche Umwelt | 7: Natürliche Umwelt | Ring 5: Umweltbezogene Bedingungen | Makroebene: Klima, Ökosystemqualität | Feinstaub (PM₂.₅), Grünflächenanteil, Baumartenvielfalt |

Gebaut-materielle Umwelt | 6: Gebaute Umwelt 5: Aktivitäten (Infrastruktur und Produkte) | Ring 4: Physische Lebens- und Arbeitsbedingungen | Mesoebene: Wohndichte, Verkehrsinfrastruktur | Wohnflächendichte, Nahverkehrszugang, Lärmindex |

Sozio-kulturelle Umwelt | 5: Aktivitäten (Verhalten & Regeln) 4: Lokale Wirtschaft 3: Gemeinde | Ring 4: Sozioökonomische und kulturelle Bedingungen Ring 3: Gemeinschaftliche und soziale Netzwerke | Mesoebene: Nachbarschaft, kommunale Ressourcen | Wahlbeteiligung, Vereinsdichte, Arbeitslosenquote |

Psychosoziale Umwelt | 2: Lebensweise 1: Individuelle Prädispositionen | Ring 2: Lebensweise | Mikroebene: Stress, Coping, soziale Unterstützung | Sense of-Coherence-Score, wahrgenommene Nachbarschaftssicherheit |

Tab. 2: Das 1) HEC-Raster (Malsch et al., 2024) als verbindende Matrix zwischen der 2) Health Map (Barton & Grant, 2006), dem 3) Rainbow-Modell (Dahlgren & Whitehead, 1991) und dem Modell 4) sozialer Determinanten (Schulz & Northridge, 2004). Die rechte Spalte nennt typische Indikatoren, die jeweils dieser HEC-Kategorie zugeordnet werden können. (Eigene Darstellung)

Die Gegenüberstellung in Tabelle 2 verdeutlicht die bisherige Inkonsistenz bei der Einordnung gesundheitlicher umweltbezogener Wirkungsebenen. Die beiden sozial‐epidemiologischen Referenzmodelle von Dahlgren und Whitehead (1991) und Schulz und Northridge (2004) werden häufig synonym verwendet, unterscheiden sich aber inhaltlich deutlich: Was bei Dahlgren und Whitehead unter „Lebens- und Arbeitsbedingungen“ läuft, teilen Schulz und Northridge in gebaute versus soziale Kontexte auf. Die Umwelt fungiert hier als Vermittler sozialer Ungleichheit und ist nicht nur Hintergrund oder Risikofaktor.

Mittels HEC können nun diffuse Grenzzonen identifiziert und vereinheitlicht werden, da sich alle Determinanten eindeutig den vier Umweltkategorien zuordnen lassen. Der Gewinn dieses Vorgehens liegt in der vergleichbaren Terminologie: Datenbanken sehr unterschiedlicher Projekte lassen sich nach denselben Spalten filtern, Indikatoren systematisch zuordnen, interdisziplinäre Teams sprechen eine gemeinsame Sprache – auch bei sozialen und politischen Determinanten.

Individual Health Environment (IHE)

Eingeführt wurde im Rahmen von HEC zudem in den Begriff der Individual Health Environment (IHE) (Malsch et al., 2024). Das IHE-Konzept ergänzt HEC um die Beschreibung des Prinzips der Wechselwirkung des Individuums mit seiner Umwelt als hochdynamisches Netzwerk aus Wechselwirkungen zwischen

- den körperlichen, epigenetischen und psychischen Prädispositionen des Individuums,

- den vier HEC-Umweltkategorien,

- den Interaktionen der sozialen, ökonomischen, politischen, kulturellen und umweltbezogenen Gesundheitsdeterminanten untereinander und

- dem Individuum als Wirkfaktor auf andere Individuen und auf die physische Umwelt.

Damit wird sichtbar, dass zwei Menschen im selben Quartier sowohl unterschiedliche Umweltmuster erleben können als auch sich gegenseitig soziale Umwelt sind: divergierende Lärmprofile, soziale Netze oder Coping-Strategien, die sich gegenseitig verstärken oder abschwächen. Die individuelle Gesundheits-Umwelt (IHE) ist sowohl Produkt als auch Motor von Individualisierungsprozessen und erklärt, warum gleichartige Umweltbedingungen zu unterschiedlichen Gesundheitsverläufen führen.

Dies lässt sich am Praxisnutzen des IHE-Modells verdeutlichen:

- Individualisierte Prävention und Medizin: Umweltdaten lassen sich patientenspezifisch mit genetischen Profilen verknüpfen.

- Personalisierte Gesundheitsbildung: Bildungsprogramme können an das individuelle Wechselwirkungsmuster angepasst werden.

- Langzeitforschung: IHE bietet eine Konzepthülle für Kohorten, die Umwelt, Verhalten und Biologie simultan erfassen.

Wechselwirkungen und Rückkopplungen werden durch IHE jedoch nur modellhaft skizziert. Gemeinsam bilden HEC und IHE dynamische Netzwerke ab, woraus sich aber kein expliziter zeitlicher Ablauf oder Rückkopplungen modellieren lassen. Die von IHE beschriebenen bidirektionale Effekte entwerfen keine salutogenetische Pfadlogik, wie dies durch SEHM geleistet wird (siehe unten).

Auch hat HEC klare Grenzen: Es ist kein Kausalmodell. Lebenslaufprozesse lassen sich mit dem rein extrinsisch orientierten Raster nicht erfassen, weil intraindividuelle Faktoren wie Genetik, Epigenetik oder Coping unberücksichtigt bleiben. Um diese Dynamik abzubilden, braucht es einen prozessualen Rahmen, der die vier HEC-Kategorien um die individuelle Ebene ergänzt und salutogenetische Pfade sichtbar macht.

Das Salutogenic Environmental Health Model (SEHM)

Seit mehr als vier Jahrzehnten erklärt das Salutogenese-Modell Aaron Antonovskys (1979), warum Menschen trotz Belastung gesund bleiben. Es beschrieb zudem die neue Logik eines Gesundheitskontinuums anstelle der Krankheits-Dichotomie. Bis heute erscheint die Umwelt im Salutogenese-Modell allerdings ausschließlich als Risikofaktor; mittlerweile gut beschriebene Widerstandsressourcen wie Stadtnatur oder gebaute Aufenthaltsqualität bleiben außen vor.

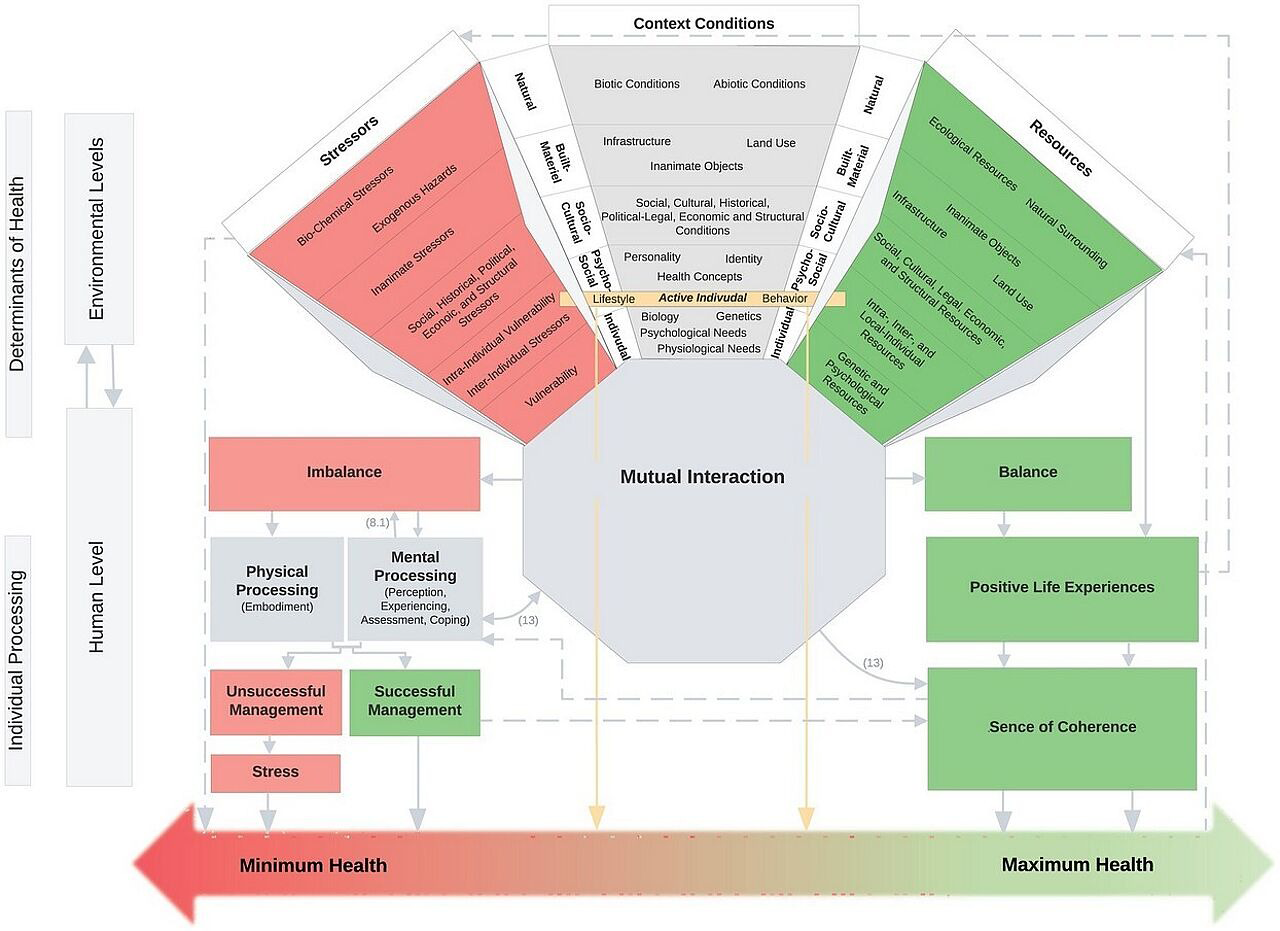

Mit dem Salutogenic Environmental Health Model (SEHM) – dem umweltbezogenen Salutogene-Modell – schließen Pleyer et al. (2024) erstmals diese konzeptionelle Lücke (siehe Abb. 2). Das SEHM verknüpft Antonovskys salutogenetisches Grundmodell mit dem strukturierten Taxonomie-Gerüst der Health-Oriented Environmental Categories (HEC) und entwickelt das kausale IHE-Netzwerk weiter zu einer neuen fünften Umweltkategorie: das Individuum.

In Abbildung 2 ist zu sehen, wie das gelingt: Das linke Feld in Rot zeigt die pathogenen Stressoren, während das mittlere Grau-Band neutrale Kontextbedingungen und die neutralen Verarbeitungsprozesse abbildet. Die grünen Bereiche weisen die salutogenen Ressourcen und positiven Verarbeitungsergebnisse aus (erfolgreiches Management, Balance, Kohärenzgefühl, positive Lebenserfahrung, Gesundheitskontinuum). Zusammen wird so das Ressourcen-Stressor-Kontinuum ausgeformt. Gelb hervorgehoben ist das einzelne Individuum als dynamischer Akteur, der zwischen diesen Pfaden vermittelt. Die Bandbreite der Bewältigungs- und Gesundheitsdynamik (Ungleichgewicht oder Balance, Stress oder positive Lebenserfahrung etc.) bilden weitere SEHM-Komponenten.

Das Ressourcen-Stressor-Kontinuum wird durch die einzelnen HEC-Umwelt-Kategorien (natürlich, gebaut-materiell, sozio-kulturell, psychosozial, Individuum) stratifiziert, wodurch eine klare umweltbezogene Zuordnung von handhabbaren und messbaren Unterkategorien ermöglicht wird. Sie konkretisieren für Forschung und Praxis beispielhaft, welche Arten von Stressoren (rot), Kontextbedingungen (grau) und Ressourcen (grün) im Modell pro Ebene berücksichtigt werden können. Zudem erlauben sie es, Messgrößen (Indikatoren) klar zu definieren und Datenquellen zuzuordnen.

Durch die Deklaration des Individuums als vollwertige Umweltdimension können sowohl äußere Veränderungen (z. B. Begrünung, Lärmschutz) als auch innere Anpassungen (z. B. Resilienz-Training, Selbstwirksamkeit) im selben Kausalstrom modelliert werden. Durch seine bidirektionale Logik macht das SEHM deutlich, dass jede Ebene auf die nächstinnere wirkt und Rückkopplungen empfängt. Top-down: Verkehrslärm (gebaut) erzeugt physiologischen Stress (Individuum). Bottom-up: Bürgerschaftliches Engagement (psychosozial) kann politische Regeln (sozio-kulturell) verändern und langfristig Grünflächenausbau (natürliche Umwelt) fördern.

Durch das Individuum als gleichrangige Umweltdimension wird das SEHM prozessfähig und schließt die Lücke zwischen statischer Beschreibung von Gesundheitsdeterminanten oder Umwelt-Taxonomien und salutogenetischem Dynamikmodell. So lassen sich sowohl kurzfristige Effekte (z. B. Stresssenkung durch Parkbesuche) als auch langfristige Veränderungen (z. B. Governance-Reformen durch Bürgerengagement) in einem einheitlichen Rahmen darstellen. Zum Beispiel können Interventionen über mehrere Ebenen hinweg geplant und Wechselwirkungen auf Individuen-Ebene vorhergesagt werden. Auch können verschiedene Indikatoren in Form eines salutogenetischen Pfads strikt ebenenbezogen zugeordnet und ausgewertet werden:

- Gebaut-materielle Umwelt: m² Grünfassaden (Input) → Oberflächentemperatur Δ –3 °C (Output) → Hitzestressindex (Outcome) → Morbiditätstrend (Impact).

- Psychosoziale Umwelt: Zahl geschulter Nachbarschaftslotsen (Input) → erreichte Haushalte (Output) → wahrgenommene soziale Unterstützung (Outcome) → Kohärenzscore-Zuwachs (Impact).

In der Gesamtschau folgt die SEHM-Architektur drei Prinzipien: Hierarchische Ebenen, bidirektionale Interaktion und prozessuale Pfadlogik. Jeder Schritt des klassischen Salutogenese-Pfads (Stressor -> Ressource -> Coping -> Gesundheitskontinuum) lässt sich einer Umweltebene zuordnen und als Ressource, Risikofaktor oder umweltneutral prozessual abbilden.

Umwelt als salutogene Ressource

Das Salutogenese-Modells Antonovskys ist seit seiner Veröffentlichung Gegenstand von Forschung und wird von Faltermaier (Salutogenese) als erster Entwurf verstanden, der erweitert und ergänzt werden muss, um Gesundheit noch besser zu erklären. Als salutogenes Schlüsselkonzept gilt das Kohärenzgefühl, das sich im Laufe des Lebens auf der Basis von Ressourcen entwickelt und aussagt, ob das eigene Leben als verstehbar, bewältigbar und sinnhaft erlebt wird. Als wesentliches Potenzial zur Bewältigung von Stressoren werden allgemeine individuelle und soziale Widerstandsressourcen angesehen. Die Umwelt hingegen wird im Salutogenese-Modell (Salutogenese) primär als Risikofaktor und nur rudimentär als Ressource berücksichtigt. Welchen konkreten Beitrag die Umwelt in Form von Umweltressourcen als salutogene Gesundheitsdeterminanten zu einem guten Kohärenzgefühl leisten und wie dies im Salutogenese-Modell zu verankern wäre, war lange Zeit kaum Gegenstand von Forschung.

Nach über 20 Jahren umweltbezogener Gesundheitsforschung ist es evident, dass Naturwahrnehmung und Naturkontakt unsere körperliche wie mentale Gesundheit signifikant positiv beeinflussen. Neue Studien identifizierenspezifische salutogene Umweltfaktoren und modellieren ihre Wirkpfade auf das Kohärenzgefühl (WHO EU, 2025). Ein nur zehnminütiger Aufenthalt in städtischen Grünflächen senkt bereits den Cortisolspiegel um durchschnittlich 15 % (Soga & Gaston, 2025). In Shinrin-Yoku-Feldexperimenten werden Blutdruck- und Herzfrequenz-Senkungen um bis zu 6 % gemessen (Park et al., 2010). Mehrtägige Waldbade-Interventionen steigern die Anzahl natürlicher Killerzellen um durchschnittlich 35 % sowie deren Aktivität um bis zu 50 % (Li et al., 2024). Doch auch ein kurzer Waldbesuch von nur 20 Minuten reduziert negative Emotionen, verstärkt den positiven Affekt und senkt den Cortisolspiegel effektiver als der parallele Aufenthalt in einer rein städtischen Umgebung (Haluza et al., 2025). Besonders bemerkenswert ist, dass Steiniger et al. (2025) erstmals mit Echtzeit-Gehirnscans nachgewiesen haben, dass die Wahrnehmung von Natur direkt auf unser Schmerzempfinden und die Schmerzverarbeitung wirkt, indem sie körperbezogene Schmerzsignale reduziert. Aber nicht nur natürliche Umwelten, sondern auch durch gezielte architektonische und städtebauliche Interventionen wurden salutogene Effekte nachgewiesen (Ulrich et al. 2008). Empirische Evaluierungen architektonischer Interventionen zur Förderung der Gesundheit sind bislang noch verhältnismäßig selten.

In der Umweltpsychologie wird seit Langem betont, dass physische Umweltbedingungen maßgeblich zum menschlichen Wohlbefinden beitragen (Flade et al., 2008; Koppen & Vollmer, 2022). Sie untersucht den Menschen systematisch in Beziehung zu seiner realen, physischen Umwelt (Gebhard, 2020; Graumann & Kruse, 2008; Hellbrück & Schlittmeier, 2008). Damit wird dem Umstand großes Gewicht beigemessen, dass die Physis, die Sinne und die Psyche des Menschen sich im Kontext mit der natürlichen Umwelt evolviert haben und der Mensch vice versa die Fähigkeit entwickelt hat, seine Umwelt bewusst zu gestalten. Gebhard (2020) beschreibt diesen Vorgang entwicklungspsychologisch: Kinder entwickeln ihre Sinne und ihre mentalen wie körperlichen Fähigkeiten vor allem in der Interaktion und durch ein „sich in Beziehung setzen“ mit der natürlichen und gebaut-materiellen Umwelt.

Die Qualität, Nutzungsvielfalt, Ästhetik, Atmosphäre, Sicherheit etc. der physischen Umweltverhältnisse spielen für die persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten und die Entwicklung des Kohärenzsinns eine bedeutsame Rolle. Auf diese Weise entwickeln sie Selbstvertrauen, Selbstwert, Körpergefühl, Orientierungssinn und Eigenwahrnehmung. Insbesondere die Aspekte des inneren Abstands zum Alltäglichen und die Wahrnehmung sich verändernder Umweltreize – etwa Blätterspiel im Wind oder Glitzern auf Wasserflächen – spielen für die Erholung gerichteter Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit eine Schlüsselrolle (Kaplan & Kaplan, 1989; Kaplan, 1995).

Die Wohn- und Architekturpsychologie beschäftigt sich wiederum mit dem Einfluss von Stadtarchitektur auf die Gesundheit, woraus das PAKARA-Modell hervorging (Vollmer et al., 2020). In den USA wurde der Begriff „evidenzbasiertes Health‑Care Design“ (oder Evidence‑Based Design, EBD) geprägt. Er entstammt interdisziplinärer Forschung an der Schnittstelle von Architektur‑ und Innenraumgestaltung, Umweltpsychologie, Facility Management und Public Health‑Ansätzen. Kernelement ist, bauliche und gestalterische Entscheidungen nicht (nur) intuitiv, sondern auf der Basis empirischer Wirkuntersuchungen zu treffen. Eine Pionierinstitution für Evidence‑Based Design im Krankenhausbereich ist das Center for Health Design (USA). Im Bereich „Green Care“ werden multidisziplinär naturtherapeutische Ansätze erforscht, die nicht nur bei ihren Zielgruppen gesundheitliche, pädagogische oder soziale Verbesserungen bewirken sollen, sondern die auch zu Landschafts- und Stadtgestaltung salutogen eingesetzt werden können.

Der Umstand, dass sich immer mehr Fachdisziplinen in Forschung und Praxis mit der Charakterisierung von salutogenen Umweltfaktoren, Umwelteigenschaften und -wirkungen beschäftigen, beschreibt prägnant den gesamtgesellschaftlicher Bedeutungszuwachs umweltbezogener Gesundheitsförderung.

Die Umwelt im Setting- bzw. Lebensweltansatz

Gesundheitsförderliche Maßnahmen bzw. Handlungen sowie die Gestaltung einer gesundheitsförderlichen Lebenswelt müssen dazu geeignet sein, jedem Individuum einen persönlichen Entwicklungs- und Reifungsprozess zu ermöglichen (Salutogenese). Aus diesem sozialpsychologischen Verständnis der Gesundheitsförderung (Gesundheitsförderung 1: Grundlagen) heraus entwickelte sich der Lebensweltansatz bzw. das salutogene Setting. Es wird als populationsbasiertes Sozialsystem abgegrenzt, in dem zwischenmenschliche Interaktionen und soziostrukturelle Bedingungen wechselseitig Gesundheit prägen (Settingsansatz/Lebensweltansatz). Dabei wird zwischen den zwischenmenschlichen Interaktionen bzw. Verhaltensmustern als Gesundheitsförderung innerhalb des Settings (siehe Tab. 1 „psychosoziale Umwelt“) und den soziostrukturellen Bedingungen als Rahmenbedingungen eines gesundheitsförderlichen Settings differenziert (siehe Tab. 1 „sozio-kulturelle Umwelt“). So wird der Erkenntnis Rechnung getragen, dass Gesundheitsprobleme einer Bevölkerungsgruppe das Resultat einer wechselseitigen Beziehung zwischen ökonomischer, sozialer und organisatorischer Umwelt sowie persönlicher Lebensweise sind.

Nach § 20a Abs. 1 SGB V umfassen gesundheitsförderliche Settings Wohn-, Lern-, Versorgungs-, Freizeit- und Sportsysteme, wobei die Kommune als übergeordnetes Setting alle Teilwelten integriert (Gesundheitsförderung 5: Deutschland). In der Praxis bleibt jedoch die natürliche und gebaut-materielle Umwelt häufig unberücksichtigt, da Krankenkassen und ÖGD Gesundheitsförderung vorrangig über Verhaltensprogramme realisieren und keine umweltgestalterischen Aufgaben übernehmen. Letztere sind den Umweltbehörden vorbehalten. Vor dem Hintergrund jedoch, dass der Lebensweltansatz salutogene Umweltfaktoren auf Populationsebene einbeziehen muss, erscheint diese gesetzliche Fokussierung zu eng. Insbesondere bei der Betrachtung von Lebensstilen auf Populationsebene, in denen Gruppen typische Muster von Verhalten und Ressourcen aus ihrem sozialen, kulturellen, ökonomischen und ökologischen Umfeld entwickeln, müsste das Setting alle Umweltdimensionen systemisch integrieren (siehe oben HEC; Malsch et al., 2024; Lebensweisen/Lebensstile).

Insofern ist das salutogene Setting ein Ort, an dem die natürlichen, gebaut-materiellen und sozio-kulturellen Umweltelemente und die (psycho-)sozialen Arrangements (siehe Health-Oriented Environmental Categories) Gesundheit im kollektiven Sinne gemeinsam fördern (Malsch et al., 2024) und an dem eine Politik, die Gesundheit wertschätzt, auf allen gesellschaftlichen Ebenen wirksam wird (Mittelmark et al., 2017).

Eine umweltbezogene Gestaltung geht weit über Risikomanagement hinaus: Sie identifiziert und priorisiert salutogene Elemente − z. B. urbane Baumkronen, Geh- und Radnetz, Community-Gärten, partizipative Nachbarschaftsforen – und qualifiziert Stadtquartiere als gesundheitsfördernde Settings. Ein anschauliches Beispiel liefern Peschardt et al. (2014, 2012): In Kopenhagen führten Pocket-Parks in dicht bebauten Quartieren zu einer Steigerung von selbstberichteter Erholung und informellen Nachbarschaftskontakten.

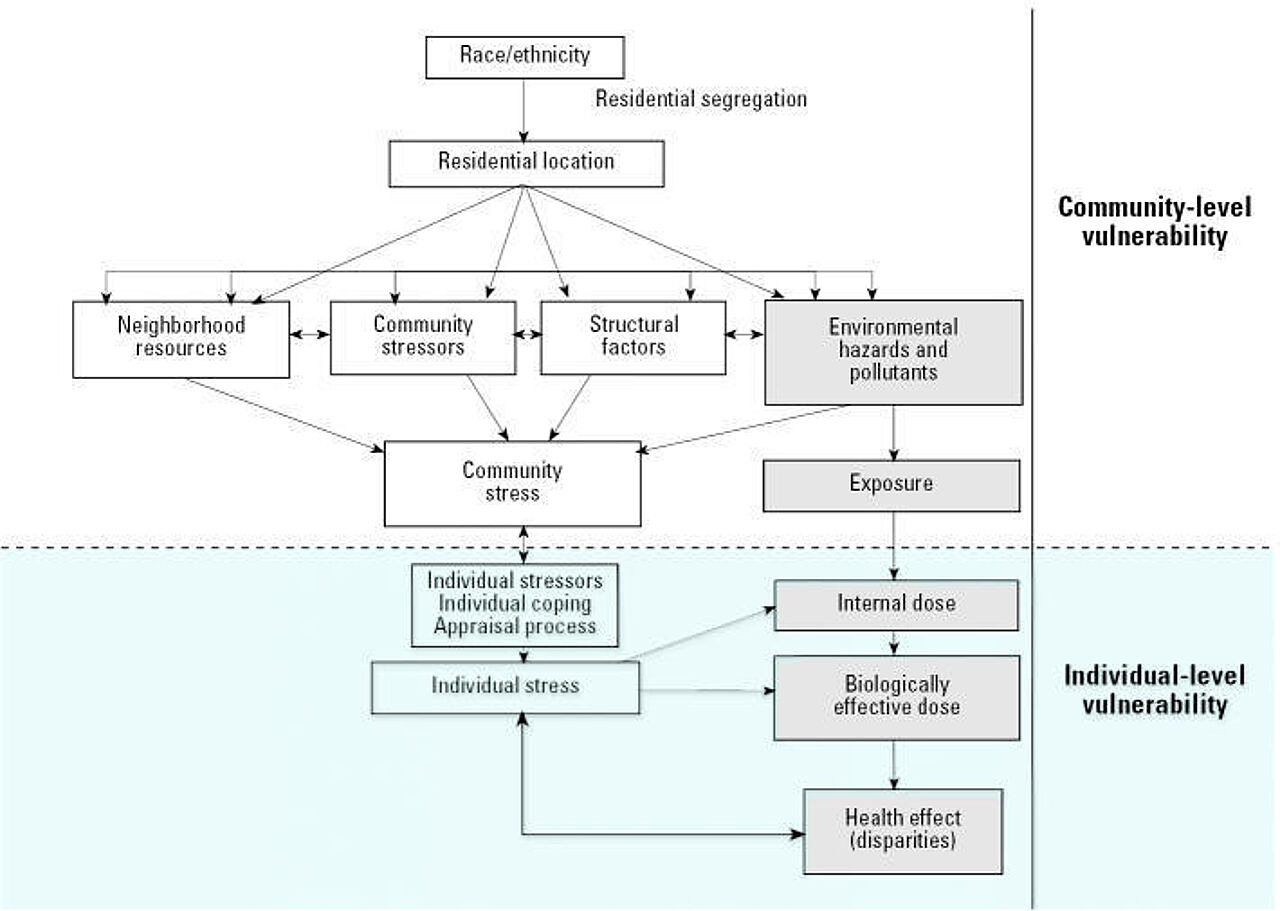

Dieser Ansatz wird an der Schnittstelle von Umweltstressoren und individuellen Stressreaktionen deutlich, wie es das Exposure-disease-stress-model (Abb. 3) beschreibt (Gee & Payne-Sturges, 2004): Wenn psychosozialer Stress durch zu dichte Bebauung zum Vulnerabilitätsfaktor wird und Umweltrisiken mit sozialen Bedingungen verknüpft, können akute wie chronische Veränderungen von Körperfunktionen (z. B. Immun- oder endokrines System) entstehen.

Das SEHM erweitert diese pathogene Prozessbeschreibung der Umweltverarbeitung um den gegenläufigen salutogenen Wirkpfad (Stressor → Ressource → Coping → Gesundheitskontinuum). Würden wie im Kopenhagener Quartier also gezielt Stadtgrün- und Stadtblauelemente etabliert, ließen sich deren salutogene Effekte auf das individuelle Kohärenzgefühl und das gemeinschaftliche Empowerment unmittelbar in einem gemeinsamen Prozessmodell abbilden.

Ausblick

Trotz der großen Fortschritte der vergangenen 20 Jahre, wird umweltbezogene Gesundheitsförderung noch nicht als ein proaktiv einsetzbares Instrument zur salutogenen Lebensweltgestaltung wahrgenommen und genutzt. Vielmehr wird sich prioritär auf das präventionsorientierte Zurückdrängen von Umweltrisiken im Sinne der Daseinsvorsorge und der Bereitstellung resilienter Ökosysteme konzentriert. Dabei konstruiert der Mensch den Großteil seiner Lebensumwelt tagtäglich selbst und nimmt entscheidenden Einfluss auf seine physische und soziale Umwelt. So wäre es nur folgerichtig, es zu einer Kernaufgabe zu machen, bereits bei der Planung gesundheitsförderliche Umweltelemente auf allen Ebenen und in allen Sektoren einer Gesellschaft in die Konstruktion unserer Lebensumwelt einfließen zu lassen.

Mit der Anerkennung der Umwelt als aktive Widerstandsressource steht Public Health am Beginn einer neuen Ära. Doch mehrere zentrale Herausforderungen bleiben:

- Der Zugang zu Grün- und Blauräumen ist in vielen Städten sozial ungleich verteilt, wodurch vulnerable Gruppen deutlich geringere salutogene Effekte erfahren. Künftige Forschung und Praxis müssen daher Strategien entwickeln, um Equity sicherzustellen und partizipative Planungsprozesse zu etablieren, die sozial benachteiligte Quartiere priorisieren.

- Die Klimakrise führt zu immer stärker ausgeprägten Hitzeinseln, die salutogene Grüninfrastrukturen herausfordern. Interdisziplinäre Ansätze sind gefragt, um physische und digitale Umweltebenen in integrativen Prozessmodellen abzubilden.

- Nachhaltige, salutogene Umweltgestaltung erfordert eine enge Zusammenarbeit von Stadtplanung, Umwelt-, Sozial- und Gesundheitsbehörden. Konzepte wie Health in All Policies müssen um den Fokus auf salutogene Umweltressourcen erweitert werden, um Policy Coherence sicherzustellen und intersektorale Verantwortlichkeiten klar zu definieren (WHO, 2014).

- Die Mehrheit der Evidenz stammt aus OECD-Ländern und temperierten Klimazonen. Für Low- and Middle-Income Countries (LMIC) fehlen valide Daten zu salutogenen Umweltwirkungen unter anderen ökologischen und sozio-kulturellen Bedingungen. Hier besteht Bedarf an transnationalen Kohortenstudien und lokal angepassten HEC/SEHM-Indikatorensätzen.

- Um HEC und SEHM in Forschung und Interventionen operationalisieren zu können, bedarf es praxisnaher Indikatoren und Monitoring-Frameworks, die Input-, Output-, Outcome- und Impact-Maße über alle fünf Ebenen konsistent abbilden. Die Entwicklung und Validierung solcher Dashboard-Tools bleibt eine offene Aufgabe für die nächsten Jahre.

Literatur:

Antonovsky, A. (1979). Health, stress, and coping. New perspectives on mental and physical well-being. Jossey-Bass. raggeduniversity.co.uk/wp-content/uploads/2025/02/Health-Stress-and-Coping-Aaron-Antonovsky-compressed.pdf

Barton, H. & Grant, M. (2006). A health map for the local human habitat. Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 126(6), 252–253. https://doi.org/10.1177/1466424006070466

Bircher, J. & Kuruvilla, S. (2014). Defining health by addressing individual, social, and environmental determinants: New opportunities for health care and public health. Journal of Public Health Policy, 35, 363–386. https://doi.org/10.1057/jphp.2014.19

Claßen, T. & Bunz, M. (2018). Einfluss von Naturräumen auf die Gesundheit – Evidenzlage und Konsequenzen für Wissenschaft und Praxis. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 61, 720–728. https://doi.org/10.1007/s00103-018-2744-9

Dahlgren, G. & Whitehead, M. (1991). Policies and strategies to promote social equity in health. Institute for Future Studies. Zugriff am 14.07.2025 unter

https://www.iffs.se/media/1326/20080109110739filmZ8UVQv2wQFShMRF6cuT.pdf

Darcy, P. M., Armitt, H., Hurd, A., Paton, L. W., White, P. C. L. & Coventry, P. A. (2025). Green social prescribing: A before-and-after evaluation of a novel community-based intervention for adults experiencing mental health problems. Health & Social Care in the Community, 2025, Article 2016261. https://doi.org/10.1155/hsc/2016261

Ebbini, G. W. (2024). Transforming health: The WELL Building Standard’s role in sustainable development. Cell Reports Sustainability, 1(5), Article 100100. https://doi.org/10.1016/j.crsus.2024.100100

Europäische Kommission. (2013). Grüne Infrastruktur (GI) – Aufwertung des Europäischen Naturkapitals. Mitteilung der Kommission. Zugriff am 14.07.2025 unter https://shop.rvr.ruhr/media/pdf/21/64/7c/Gr-ne-Infrastruktur-Ruhr_Dez16.pdf

Europäische Kommission. (2025). Green infrastructure. Zugriff am 14.07.2025 unter https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/green-infrastructure_en

Flade, A., Dieckmann, F., Sack, M. & Röhrbein, R. (2008). Architektur – psychologisch betrachtet. Huber.

Fehr, R. & Hornberg, C. (Hrsg.) (2018). Stadt der Zukunft – Gesund und nachhaltig: Brückenbau zwischen Disziplinen und Sektoren. oekom. https://doi.org/10.14512/9783962385064

Gebhard, U. (2020). Kind und Natur. Die Bedeutung der Natur für die psychische Entwicklung (5. Aufl.). Springer VS. doi.org/10.1007/978-3-658-21276-6

Gee, G. C. & Payne-Sturges, D. C. (2004). Environmental health disparities: A framework integrating psychosocial and environmental concepts. Environmental Health Perspectives, 112(17), 1645–1653. https://doi.org/10.1289/ehp.7074

Graumann, C. F. & Kruse, L. (2008). Umweltpsychologie – Ort, Gegenstand, Herkünfte, Trends. In E.-D. Lautermann & V. Linneweber (Hrsg.), Grundlagen, Paradigmen und Methoden der Umweltpsychologie (S. 3–50). Hogrefe.

Haluza, D., Kersten, P., Lazic, T., Steinparzer, M., & Godbold, D. (2025). Unlocking the power of nature: Insights from a 20-minute forest visit on well-being. Forests, 16(5), 792. https://doi.org/10.3390/f16050792

Hellbrück, J. & Schlittmeier, S. (2008). Allgemeine Psychologie und Umwelt. In E.-D. Lautermann & V. Linneweber (Hrsg.), Grundlagen, Paradigmen und Methoden der Umweltpsychologie (S. 69–93). Hogrefe.

Kaplan, R. & Kaplan, S. (1989). The experience of nature: A psychological perspective. Journal of Environmental Psychology, 9(1), 27–38.

Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology, 15(3), 169–182. https://doi.org/10.1016/0272-4944(95)90001-2

Kickbusch, I. (2009). Policy innovation for health. Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-79876-9

Koppen, G. & Vollmer, T. C. (2022). Architektur als zweiter Körper: Eine Entwurfslehre für den evidenzbasierten Gesundheitsbau. Gebr. Mann. https://doi.org/10.5771/9783786175148

Kowarik, I., Bartz, R. & Brenck, M. (Hrsg.) (2016). Naturkapital Deutschland – TEEB DE: Ökosystemleistungen in der Stadt – Gesundheit schützen und Lebensqualität erhöhen. UFZ. Zugriff am 14.07.2025 unter https://www.ufz.de/export/data/global/190506_TEEB_DE_Broschuere_KF_Bericht3_Stadt_BF.pdf

Li, Q., Morimoto, K., Nakadai, A., Inagaki, H., Katsumata, M., Shimizu, T., Hirata, Y., Hirata, K., Suzuki, H., Miyazaki, Y., Kagawa, T., Koyama, Y., Ohira, T., Takayama, N., Krensky, A. M. & Kawada, T. (2007). Forest bathing enhances human natural killer activity and expression of anti-cancer proteins. International Journal of Immunopathology and Pharmacology, 20(2 Suppl 2), 3–8. https://doi.org/10.1177/03946320070200S202

Liebig-Gonglach, M., Pauli, A., Hornberg, C. (2020). Zur Bedeutung von Umweltqualitäten und sozialen Verhältnissen als Gesundheitsfaktoren. In P. Kriwy, P. & Jungbauer-Gans (Hrsg.), Handbuch Gesundheitssoziologie (S. 603–623). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-06392-4_32

Malsch, A. K. F., Killin, A. & Kaiser, M. I. (2024). Health-oriented environmental categories: A systematic taxonomy for public health. Health Care Analysis, 32, 141–164. https://doi.org/10.1007/s10728-023-00477-5

Meinköhn, M., Kessler, C. S., Kandil, F. I., Kuballa, L., Schweininger, S., von Scheidt, C., Paul, A., Haller, H., Cramer, H., Joachim, S., Kotte, D., Michalsen, A., & Jeitler, M. (2025). Effects of forest therapy on participant-reported outcomes: A randomized controlled dose-comparison trial among the general population in Germany. Journal of Integrative and Complementary Medicine, 31(9), 826–843. doi.org/10.1089/jicm.2024.0744

Mittelmark, M. B., Bull, T. & Bouwma, L. (2017). Emerging ideas relevant to the salutogenic model of health. In M. B. Mittelmark, S. Sagy, M. Eriksson, G. F. Bauer, J. M. Pelikan, B. Lindström, & G. A. Espnes (Eds.), The handbook of salutogenesis (pp. 45–56). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04600-6_6

MULNV NRW – Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW. (2016). Masterplan Umwelt und Gesundheit NRW. Zugriff am 14.07.2025 unter https://www.umweltportal.nrw.de/documents/20121/119269/Anhang_III_MPUG_Handlungsempfehlungen_Umweltgerechtigkeit.pdf/d60818d4-4946-3d61-51a6-b32d8ee0f15b?t=1729875732833

Park, B. J., Tsunetsugu, Y., Kasetani, T., Kagawa, T. & Miyazaki, Y. (2010). The physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or forest bathing): Evidence from field experiments in 24 forests across Japan. Environmental Health and Preventive Medicine, 15(1), 18–26. https://doi.org/10.1007/s12199-009-0086-9

Peschardt, K. K., Schipperijn, J., & Stigsdotter, U. K. (2012). Use of small public urban green spaces (SPUGS). Urban Forestry & Urban Greening, 11(3), 235–244. doi.org/10.1016/j.ufug.2012.04.002

Peschardt, K. K., Stigsdotter, U. K., & Schipperijn, J. (2016). Identifying features of pocket parks that may be related to health promoting use. Landscape Research, 41(1), 79–94. doi.org/10.1080/01426397.2014.894006

Pleyer, J. A., Pesliak, L. D., Malsch, A. K. F. & McCall, T. (2024). Salutogenic environmental health model: Proposing an integrative and interdisciplinary lens on the genesis of health. Frontiers in Public Health, 12, Article 1445181. https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1445181

Rauthmann, J. F. (2021). Capturing interactions, correlations, fits, and transactions: A Person-Environment Relations Model. In J. F. Rauthmann (Ed.), The handbook of personality dynamics and processes (pp. 427–522). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813995-0.00018-2

Redvers, N., Wright, K., Hartmann-Boyce, J. & Tonkin-Crine, S. (2025). Planetary health for health systems: A scoping review and content analysis of frameworks. PLOS Global Public Health, 5(6), e0004710. https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0004710

RKI – Robert Koch‑Institut (2023). Auswirkungen des Klimawandels auf nicht-übertragbare Erkrankungen und die psychische Gesundheit – Teil 2 des Sachstandsberichts Klimawandel und Gesundheit 2023. Journal of Health Monitoring, 8(S4). www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Journal-of-Health-Monitoring/GBEDownloadsJ/JHealthMonit_2023_S4_Sachstandsbericht_Klimawandel_Gesundheit_Teil2.html

Schulz A. & Northridge M. E. (2004). Social determinants of health: Implications for environmental health promotion. Health Education & Behavior, 31(4), 455–471. doi.org10.1177/1090198104265598

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin (2019). Basisbericht Umweltgerechtigkeit: Grundlagen für die sozialräumliche Umweltpolitik. https://senstadt-bln.de/irimages/umweltgerechtigkeit_broschuere.pdf

Soga, M. & Gaston, K. J. (2025). Health benefits of viewing nature through windows: A meta-analysis. BioScience, 75(8), 628–636. https://doi.org/10.1093/biosci/biaf089

Steiniger, M., Richter, K. & Hoffmann, U. (2025). Real-time neural correlates of pain modulation by natural scenes: An fMRI study. NeuroImage, 250, 119350. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2024.119350

Ulrich, R. S., Zimring, C., Zhu, X., DuBose, J., Hyun-Bo, S., Young-Seon, C., Xiaobo, Q. & Joseph, A. (2008). A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design. HERD: Health Environments Research & Design Journal 1(3):61-125. https://doi.org/10.1177/193758670800100306

UN DESA. (2023). The Sustainable Development Goals Report – Special Edition (Mid-term review). Zugriff am 14.07.2025 unter https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023.pdf

UN − United Nations (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development.

Vollmer, T. C., Koppen, G., & Kohler, K. (2020). Wie Stadtarchitektur die Gesundheit beeinflusst: Das PAKARA-Modell. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 63(8), 972–978. doi.org/10.1007/s00103-020-03188-7

WHO – World Health Organization. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion.https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/59557/Ottawa_Charter_G.pdf

WHO – World Health Organization. (2014). Health in All Policies: Helsinki Statement. Framework for country action. iris.who.int/handle/10665/112636

WHO – World Health Organization. (2020). WHO global strategy on health, environment and climate change: The 2020–2030 agenda.www.who.int/publications/i/item/9789240000377

WHO – World Health Organization. (2024). Social determinants of health: Factsheet. Zugriff am 14.07.2025 unter https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/social-determinants-of-health

WHO EU – World Health Organization, Regional Office for Europe (1989). Umwelt und Gesundheit: Europäische Charta mit Kommentar. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341424/9789289071260-ger.pdf?sequence=1&isAllowed=y

WHO EU – World Health Organization, Regional Office for Europe (1994a). Sorge um Europas Zukunft – Gesundheit und Umwelt in der Europäischen Region der WHO.https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/328288/9789289073172-ger.pdf?sequence=3&isAllowed=y

WHO EU – World Health Organization, Regional Office for Europe (1994b). Aktionsplan Umwelt und Gesundheit für Europa.https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/347388/WHO-EURO-1994-3844-43603-61263-ger.pdf?sequence=1

WHO EU – World Health Organization, Regional Office for Europe (2021). Geneva Charter for well-being.https://cdn.who.int/media/docs/default-source/health-promotion/geneva-charter-4-march-2022.pdf?sfvrsn=f55dec7_21&download=true

WHO EU – World Health Organization, Regional Office for Europe (2023a). Budapest Declaration on Environment and Health.https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/371461/Budapest-decl-2023-eng.pdf

WHO EU – World Health Organization, Regional Office for Europe (2023b). Assessing the value of urban green and blue spaces for health and well-being.https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2023-7508-47275-69347

WHO EU – World Health Organization, Regional Office for Europe (2025). Nature-based solutions and health.https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2025-12214-51986-79744

Winklmayr, C., Matthies-Wiesler, F., Muthers, S., Buchien, S., Kuch, B., An der Heiden, M., & Mücke, H. G. (2023). Heat in Germany: Health risks and preventive measures. Journal of Health Monitoring, 8(Suppl 4), 3–32. https://doi.org/10.25646/11651

Verweise:

Gesundheitsförderung 1: Grundlagen, Gesundheitsförderung 5: Deutschland, Gesundheitsschutz, Lebensweisen/Lebensstile, Ökologische und humanökologische Perspektive, Prävention und Krankheitsprävention, Salutogenese, Settingansatz/Lebensweltansatz, Umweltgerechtigkeit, Urban Health / StadtGesundheit

Suche

Suche