Präventionsgesetz

Zitierhinweis: Gerlinger, T. (2025). Präventionsgesetz. In: Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden.

Zusammenfassung

Das Präventionsgesetz verfolgt das Ziel, Gesundheitsförderung und Prävention zu stärken. Hauptadressaten sind die Krankenkassen. Im Mittelpunkt stehen drei Aspekte: Erstens schafft es neue Institutionen und Strukturen, welche die Kooperation zwischen Sozialversicherungsträgern, Gebietskörperschaften und anderen Akteurinnen und Akteuren in der Gesundheitsförderungs- und Präventionspolitik verbessern sollen. Zweitens sieht es einen deutlichen Anstieg der von den Krankenkassen für dieses Handlungsfeld aufzuwendenden Mittel vor. Drittens beinhaltet es eine Stärkung struktureller, lebensweltbezogener Maßnahmen gegenüber der zuvor dominierenden individuellen Verhaltensprävention. Mängel treten aber bei der Kooperation der beteiligten Akteurinnen und Akteure sowie bei der Ausrichtung der Projekte zutage. Das Präventionsgesetz ist eine Verbesserung gegenüber den zuvor geltenden Rechtsbestimmungen, wird aber dem Leitbild einer Health in all Policies nicht gerecht.

Schlagworte

Gesundheitsförderung, Gesundheitsziele, Kooperation, Krankenkassen, Lebenswelten, Primärprävention

Das Präventionsgesetz (Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention) wurde 2015 von Bundestag und Bundesrat verabschiedet und trat in seinen wesentlichen Teilen am 25. Juli 2015 in Kraft. Wichtige Ziele dieser Reform bestehen darin, das Handeln der beteiligten Akteurinnen und Akteure besser zu koordinieren und die Wirksamkeit von Prävention und Gesundheitsförderung zu erhöhen. Hintergrund waren die seit langem bekannten Mängel der Prävention und Gesundheitsförderung in Deutschland.

Das Gesetz sieht für eine Vielzahl von Handlungsfeldern Regelungen vor. Seine Hauptadressaten sind die Krankenkassen. Im Wesentlichen besteht es aus einer Erweiterung der einschlägigen Bestimmungen des Fünften Sozialgesetzbuches (SGB V). Im Folgenden werden die wesentlichen Inhalte erläutert sowie wichtige Regelungen und bisherige Erfahrungen mit der Umsetzung dieser Reform beschrieben und bewertet.

Leistungsarten und Ziele

Das Präventionsgesetz nimmt eine begriffliche Unterscheidung von Primärprävention und Gesundheitsförderung vor. „Leistungen zur Verhinderung und Verminderung von Krankheitsrisiken“ werden als primäre Prävention, Leistungen „zur Förderung des selbstbestimmten gesundheitsorientierten Handelns der Versicherten“ als Gesundheitsförderung bezeichnet (§ 20 Abs. 1 SGB V). Die Leistungen sollen nicht nur dazu beitragen, die sozial bedingte, sondern nunmehr auch die geschlechtsbezogene Ungleichheit von Gesundheitschancen zu vermindern (Gesundheitsförderung und soziale Benachteiligung/Gesundheitsförderung und gesundheitliche Chancengleichheit) (§ 20 Abs. 1 SGB V).

Der GKV-Spitzenverband soll bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben folgende Gesundheitsziele berücksichtigen:

- Diabetes mellitus Typ 2: Erkrankungsrisiko senken, Erkrankte früh erkennen und behandeln.

- Brustkrebs: Mortalität vermindern, Lebensqualität erhöhen.

- Tabakkonsum reduzieren.

- Gesund aufwachsen: Lebenskompetenz, Bewegung, Ernährung.

- Gesundheitliche Kompetenz erhöhen, Souveränität der Patientinnen und Patienten stärken.

- Depressive Erkrankungen verhindern, früh erkennen, nachhaltig behandeln.

- Gesund älter werden.

- Alkoholkonsum reduzieren (§ 20 Abs. 3 SGB V).

Weiterhin unterscheidet das Gesetz zwischen drei Leistungsarten (§ 20 Abs. 4 SGB V):

- Leistungen der individuellen Verhaltensprävention (§ 20 Abs. 5 SGB V),

- der Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten (Settingansatz/Lebensweltansatz) (§ 20a SGB V) sowie

- der betrieblichen Gesundheitsförderung (Betriebliche Gesundheitsförderung) (§ 20b SGB V).

Lebenswelten werden definiert als „für die Gesundheit bedeutsame, abgrenzbare soziale Systeme insbesondere des Wohnens, des Lernens, des Studierens, der medizinischen und pflegerischen Versorgung sowie der Freizeitgestaltung einschließlich des Sports“ (§ 20a Abs. 1 SGB V).

Aufbau einer Kooperations- und Koordinierungsstruktur

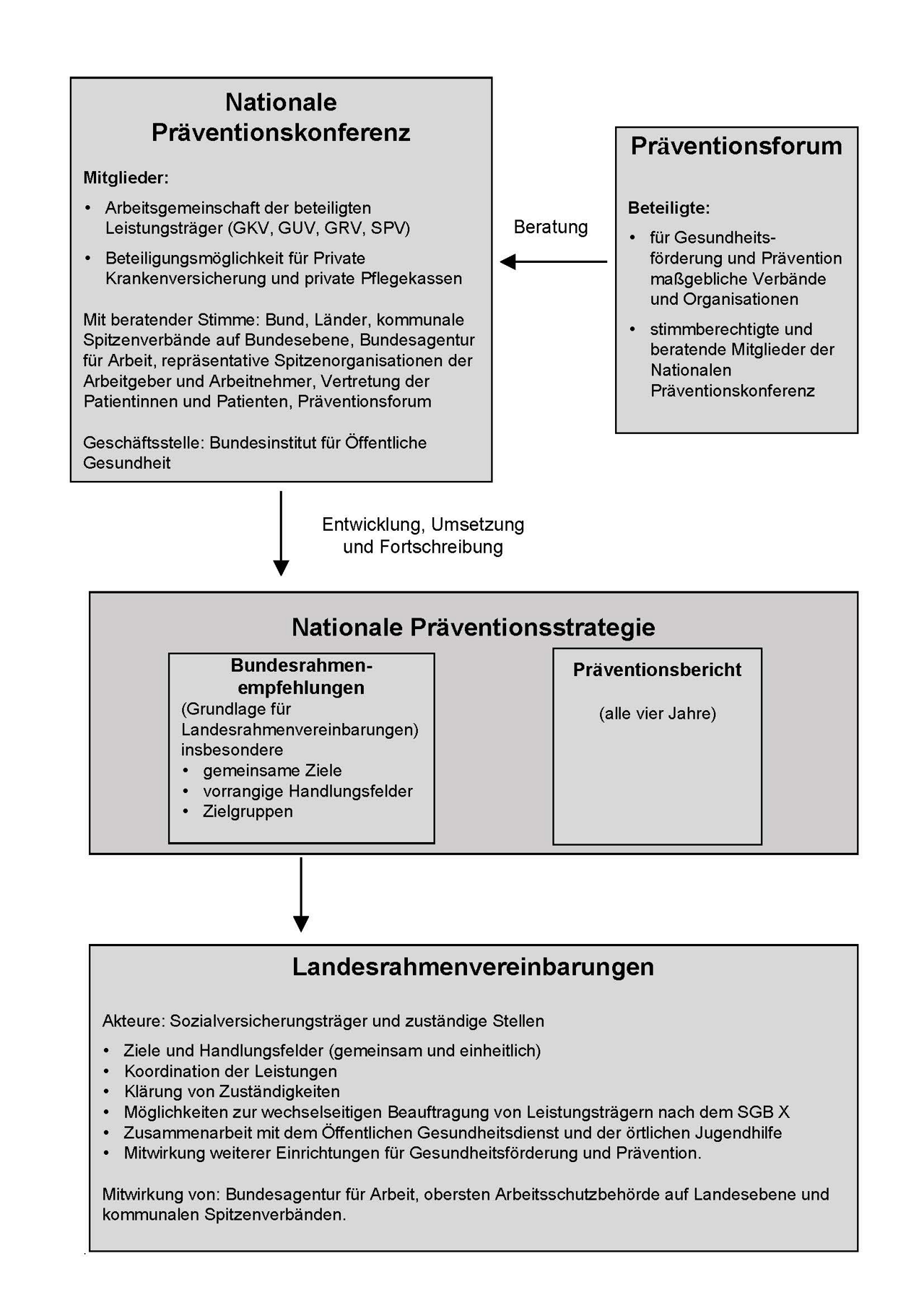

Das Präventionsgesetz schafft eine institutionelle Struktur, die eine stärkere Zielorientierung und effektive Handlungskoordinierung in der Präventionspolitik gewährleisten soll. Im Zentrum steht eine nationale Präventionsstrategie (§ 20d SGB V). Sie soll in Form von bundeseinheitlichen, trägerübergreifenden Rahmenempfehlungen zur Gesundheitsförderung und Prävention formuliert werden sowie die Erstellung eines Präventionsberichts umfassen. Die Rahmenempfehlungen sollen sich auf die „Festlegung gemeinsamer Ziele, vorrangiger Handlungsfelder und Zielgruppen, der zu beteiligenden Organisationen und Einrichtungen“ sowie auf Dokumentations- und Berichtspflichten beziehen (§ 20d Abs. 3 SGB V).

Eine Nationale Präventionskonferenz (NPK) ist verantwortlich für die Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung der nationalen Präventionsstrategie (§ 20e SGB V). Sie soll als Arbeitsgemeinschaft der gesetzlichen Spitzenorganisationen von Kranken-, Unfall-, Renten- und Pflegeversicherung tätig werden und bei der Umsetzung eng zusammenwirken. Im Falle einer angemessenen finanziellen Beteiligung können auch die Träger der privaten Kranken- und Pflegepflichtversicherung an der Präventionskonferenz mitwirken. Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) entschied sich 2017 für eine Mitwirkung und ist seither in die Umsetzung eingebunden. Darüber hinaus sind Bund, Länder, die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene, die Bundesagentur für Arbeit, die repräsentativen Spitzenorganisationen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Vertretungen der Patientinnen und Patienten und schließlich das Präventionsforum (siehe unten) mit beratender Stimme an der NPK beteiligt.

Die Nationale Präventionskonferenz erstellt alle vier Jahre den nationalen Präventionsbericht. Ferner hat sie die Aufgabe, eine Stellungnahme zum Arbeitsprogramm des GKV-Spitzenverbandes (der gesetzlichen Krankenversicherung) zur Unterstützung der Arbeitsgemeinschaften der Krankenkassen zur Erbringung von Leistungen zur Prävention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten abzugeben (§ 20a Abs. 4 SGB V, siehe unten). Die Geschäftsstelle der Nationalen Präventionskonferenz siedelte das Gesetz beim Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) an. Die Geschäftsstelle soll die Mitglieder bei der Entwicklung und Fortschreibung einer nationalen Präventionsstrategie unterstützen (§ 20e Abs. 1 SGB V).

Ein Präventionsforum berät sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. „Das Präventionsforum setzt sich aus Vertretern der für die Gesundheitsförderung und Prävention maßgeblichen Organisationen und Verbände sowie der stimmberechtigten und beratenden Mitglieder der Nationalen Präventionskonferenz [...] zusammen“ (§ 20e Abs. 2 SGB V). Die Durchführung des Präventionsforums hat der Gesetzgeber der Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e. V. zugeschrieben, die von der Nationalen Präventionskonferenz zu diesem Zweck beauftragt wird (§ 20e Abs. 2 SGB V).

Schließlich werden die Landesverbände der Krankenkassen, Ersatzkassen und Pflegekassen verpflichtet, zur Umsetzung der nationalen Präventionsstrategie auf Landesebene Rahmenvereinbarungen (LRV) mit den Trägern der gesetzlichen Unfall- und Rentenversicherung und mit den für das Land zuständigen Stellen zu schließen (§ 20f SGB V). Diese Rahmenvereinbarungen sollen sich u. a. beziehen auf die einheitliche und gemeinsame Definition von Handlungsfeldern, die Koordination der Leistungen, die Klärung von Zuständigkeiten, die Zusammenarbeit mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) und die Zusammenarbeit mit anderen für Gesundheitsförderung und Prävention wichtigen Trägern. Die Bundesagentur für Arbeit, die für den Arbeitsschutz zuständigen obersten Landesbehörden und die kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene wirken an der Vorbereitung der Rahmenvereinbarungen mit (§ 20f Abs. 2 SGB V).

Bei der „Prävention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten“ sollen die Krankenkassen „insbesondere den Aufbau und die Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen“ fördern (§ 20a Abs. 1 SGB V). Die Krankenkassen sind gehalten, in diesem Feld zusammenzuarbeiten und kassenübergreifende Leistungen zu erbringen (§ 20a Abs. 1 SGB V). Schließlich sollen die Krankenkassen bei „Leistungen für Personen, deren berufliche Eingliederung auf Grund gesundheitlicher Einschränkungen besonderes erschwert ist“ (§ 20a Abs. 1 SGB V), mit der Bundesagentur für Arbeit und den kommunalen Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende eng kooperieren.

In der betrieblichen Gesundheitsförderung sollen die Krankenkassen „insbesondere den Aufbau und die Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen [fördern]. Hierzu erheben sie unter Beteiligung der Versicherten und der Verantwortlichen für den Betrieb sowie der Betriebsärzte und der Fachkräfte für Arbeitssicherheit die gesundheitliche Situation einschließlich ihrer Risiken und Potenziale und entwickeln Vorschläge zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation sowie zur Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten und unterstützen deren Umsetzung“ (§ 20b Abs. 1 SGB V). Dabei arbeiten sie mit den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung und mit den für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden zusammen (§20b Abs. 2 AGB V). Die Krankenkassen müssen „unter Nutzung bestehender Strukturen“ gemeinsame regionale Koordinierungsstellen einrichten, die die Unternehmen im Hinblick auf die betriebliche Gesundheitsförderung beraten und unterstützen (§ 20b Abs. 3 SGB V). Überdies unterstützen sie die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung bei der Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren (§20c SGB V).

Das Präventionsgesetz hatte in seiner Erstfassung die damalige Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (seit dem 13.2.2025 Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit [BIÖG]) beauftragt, die Krankenkassen bei der Wahrnehmung ihrer Präventionsaufgaben zu unterstützen, und den GKV-Spitzenverband verpflichtet, der Bundeszentrale für diese Tätigkeit einen bestimmten Betrag zu überweisen (§ 20a Abs. 3 SGB V), der von 0,35 Euro (2016) auf 0,51 Euro (2021) je Versicherten und Jahr stieg. Nachdem das Bundessozialgericht diese Zahlungspflicht 2021 für rechtswidrig erklärt hatte (Az.: B 1 A 2/20R), nahm der Gesetzgeber 2023 eine Neuregelung des Unterstützungsauftrags vor. Nunmehr ist die Unterstützung der Krankenkassen als eine Gemeinschaftsaufgabe der Krankenkassenverbände definiert. Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen müssen in jedem Bundesland bei einem der Verbände Arbeitsgemeinschaften bilden, die die Kassen bei Umsetzung der jeweiligen Landesrahmenvereinbarungen unterstützen (§ 20a Abs. 3 SGB V). Der GKV-Spitzenverband wiederum hat die Aufgabe, die Arbeitsgemeinschaften zu unterstützen, indem er Handlungsfelder und Schwerpunktsetzungen empfiehlt, den Strukturaufbau fördert und gesundheitsförderliche Konzepte entwickelt, erprobt und evaluiert (§ 20a Abs. 4 SGB V).

Qualitätssicherung

Mit der im GKV-Gesundheitsreformgesetz 1999 vorgenommenen Neuausrichtung der Gesundheitsförderung durch die Krankenkassen hatte der Gesetzgeber zahlreiche Qualitätsanforderungen in das SGB V aufgenommen. Das Präventionsgesetz hält nicht nur an diesen Qualitätsanforderungen fest, sondern erweitert sie um eine Reihe von Bestimmungen: „Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen legt unter Einbeziehung unabhängigen, insbesondere gesundheitswissenschaftlichen, ärztlichen, arbeitsmedizinischen, pflegerischen, ernährungs-, sport-, sucht-, erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Sachverstandes sowie des Sachverstandes der Menschen mit Behinderung einheitliche Handlungsfelder und Kriterien für die Leistungen [...] fest, insbesondere hinsichtlich Bedarf, Zielgruppen, Zugangswegen, Inhalt, Methodik, Qualität, intersektoraler Zusammenarbeit, wissenschaftlicher Evaluation und der Messung der Erreichung der mit den Leistungen verfolgten Ziele.“ (§ 20 Abs. 2 SGB V)

Darüber hinaus bestimmt der GKV-Spitzenverband die Anforderungen und ein einheitliches Verfahren für die Zertifizierung von Leistungsangeboten. Die Handlungsfelder und Kriterien für die Leistungen werden von den Krankenkassen in einem „Leitfaden Prävention“ festgelegt (GKV-Spitzenverband, 2024). Er ist damit ein zentrales Dokument für die Qualitätssicherung in der Primärprävention und betrieblichen Gesundheitsförderung.

Ärztliche Präventionsempfehlung

Erwachsene Versicherte erhalten einen Anspruch auf „alters-, geschlechter- und zielgruppengerechte ärztliche Gesundheitsuntersuchungen zur Erfassung und Bewertung gesundheitlicher Risiken und Belastungen, zur Früherkennung von bevölkerungsmedizinisch bedeutsamen Krankheiten und eine darauf abgestimmte präventionsorientierte Beratung, einschließlich einer Überprüfung des Impfstatus [...]“ (§ 25 Abs. 1 SGB V).

Ärztinnen und Ärzte können eine Bescheinigung über Präventionsempfehlungen für Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention ausstellen, die die Krankenkassen bei ihrer Leistungsgewährung zu berücksichtigen haben (§ 20 Abs. 5 SGB V). Damit wird die Rolle der Ärzteschaft in der Prävention weiter gestärkt.

Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen

Das Präventionsgesetz weist auch den Pflegekassen Aufgaben der Prävention zu. Sie sind für die Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen zuständig, „indem sie unter Beteiligung der versicherten Pflegebedürftigen und der Pflegeeinrichtung Vorschläge zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und zur Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten entwickeln sowie deren Umsetzung unterstützen“ (§ 5 Abs. 1 SGB XI).

Seit 2016 sind die Pflegekassen verpflichtet, jährlich eine bestimmte Summe für Prävention und Gesundheitsförderung in stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen zur Verfügung zu stellen (§ 5 Abs. 2 SGB XI). 2016 belief sich der Betrag auf 0,30 Euro je Versicherten und Jahr. Der Betrag wird jährlich an das Durchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung im vorvergangenen Kalenderjahr (§ 18 Abs. 1 SGB IV) angepasst.

Finanzierung

Das Präventionsgesetz sieht eine deutliche Erhöhung der für Prävention und Gesundheitsförderung aufzuwendenden Mittel vor (§ 20 Abs. 6 SGB V). Im Jahr 2016 sollten die Krankenkassen 7 Euro je versicherter Person und Kalenderjahr dafür ausgeben, davon mindestens 2 Euro für betriebliche Gesundheitsförderung und mindestens 2 Euro für Gesundheitsförderung in Lebenswelten (Finanzierung der Gesundheitsförderung). Zudem wurden für 2016 die Mittel für Selbsthilfe von 0,64 auf 1,05 Euro je versicherter Person und Kalenderjahr erhöht (§ 20b Abs. 3 SGB V). Kranken- und Pflegekassen mussten im Jahr 2016 somit insgesamt 7,30 Euro je versicherter Person und Jahr für Prävention und Gesundheitsförderung aufwenden. Auch für diese Vorgaben schreibt das Präventionsgesetz eine jährliche Anpassung gemäß der Veränderung der Bezugsgröße (siehe oben) vor (§ 20 Abs. 6 SGB V).

Die jährliche Gesamtsumme dieser Sollwerte belief sich mit dem Inkrafttreten des Präventionsgesetzes auf rund 520 Millionen Euro. Im Jahr 2015, dem letzten Jahr vor dem Inkrafttreten der Finanzierungsbestimmungen des Präventionsgesetzes, hatten die Krankenkassen hingegen nur 317,5 Millionen Euro für Leistungen nach §§ 20 ff. SGB V ausgegeben; dies entsprach einem Wert von 4,49 Euro je versicherter Person und Jahr (MDS & GKV-Spitzenverband, 2016a, S. 30).

Die Vorgaben des Präventionsgesetzes beinhalten nicht nur eine Erhöhung der Gesamtmittel, sondern auch eine stärkere Ausrichtung auf Maßnahmen nach dem Setting-Ansatz (Settingansatz/Lebensweltansatz) und für die betriebliche Gesundheitsförderung: 2015 beliefen sich die Ausgaben der Krankenkassen für Setting-Maßnahmen auf nur 0,54 Euro (GKV-Spitzenverband & MDS, 2016b, S. 1) und für die betriebliche Gesundheitsförderung nur auf 1,08 Euro je versicherter Person und Jahr belaufen (GKV-Spitzenverband & MDS, 2016b, S. 1).

| 2015 (in Euro) | 2016 (in Euro) |

Individueller Ansatz | 2,87 | Keine Vorgabe |

Betriebliche Gesundheitsförderung | 1,08 | 2,00 (mindestens) |

Setting-Ansatz | 0,54 | 2,00 (mindestens) |

Insgesamt | 4,49 | 7,00* |

Tab. 1: Ausgaben der Gesetzlichen Krankenkassen für Leistungen der Primärprävention und Gesundheitsförderung je Versicherten und Jahr – 2015 und 2016 (Quelle: eigene Darstellung)

* ohne 0,30 Euro der Pflegekassen für die Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen.

Aufbau der Governance-Strukturen

Im Februar 2016 verabschiedete die Nationale Präventionskonferenz erstmals Bundesrahmenempfehlungen für eine nationale Präventionsstrategie. Sie definieren „Gesund aufwachsen“, „Gesund leben und arbeiten“ sowie „Gesund im Alter“ als gemeinsame Ziele. Zu den prioritären Zielgruppen gehören Familien, Kinder, Jugendliche, Auszubildende und Studierende, Berufstätige, Arbeitslose und Ehrenamtliche sowie Pflegebedürftige und pflegende Angehörige. Darüber hinaus enthalten die Beschlüsse Empfehlungen zu den Handlungsfeldern und zum Leistungsspektrum sowie Aussagen über die spezifischen Beiträge der Sozialversicherungsträger und die bei bestimmten Maßnahmen zu beteiligenden Organisationen.

Bis 2018 hatten in allen Bundesländern die zuständigen Vertragsparteien Landesrahmenvereinbarungen geschlossen. In vielen Fällen lassen die Vereinbarungen eine Prioritätensetzung im Hinblick auf Ziele und Zielgruppen sowie konkrete Vereinbarungen zur Umsetzung einer Präventionsstrategie vermissen. Dort, wo solche Prioritätensetzungen vorgenommen wurden, setzen die Vertragspartner in den Ländern zum Teil unterschiedliche Schwerpunkte (Böhm & Klinnert, 2019). Es wird abzuwarten sein, ob diese Unterschiede sich als regionale Ausprägungen einer einheitlichen bundesweiten Präventionsstrategie oder als ein föderaler präventionspolitischer Flickenteppich erweisen. Seither wurden die Landesrahmenvereinbarungen nur in zwei Bundesländern (Hessen, Mecklenburg-Vorpommern) verändert. In den anderen Ländern sind Veränderungen bisher (Stand 2023) nicht vorgesehen (NPK, 2023, S. 107).

In einer Reihe von Bundesländern haben sich „die Partner der Landesrahmenvereinbarungen auf die Einrichtung von Steuerungsgruppen, Konferenzen oder vergleichbaren Gremien“ verständigt (Deutscher Bundestag 2017, S. 11). Die auf Landesebene geschaffenen Koordinationsstrukturen weisen einige Unterschiede auf. Das Präventionsgesetz gibt dafür Raum, denn es lässt offen, auf welche Art der Ausgestaltung sich die Akteurinnen und Akteure verständigen.

Im Juni 2019 legte die Nationale Präventionskonferenz den ersten Präventionsbericht vor (NPK, 2019). Der Bericht bildete die formale Umsetzung des Gesetzes ab und verzichtete auf eine vertiefte Erörterung der Zielgenauigkeit und der Qualität der in Gang gesetzten Aktivitäten. Im Januar 2021 nahm die Bundesregierung zu diesem Bericht Stellung (Deutscher Bundestag, 2021).

Im Juni 2023 folgte der zweite Präventionsbericht (NPK, 2023). Er rückt die Umsetzung der Bundesrahmenempfehlungen und der Landesrahmenvereinbarungen in den Mittelpunkt und beleuchtet die Vorhaben der NPK zur gesamtgesellschaftlichen Zusammenarbeit sowie die in der COVID-19-Pandemie gemachten Erfahrungen bei Gesundheitsförderung und Prävention.

Kooperation zwischen den Akteurinnen und Akteuren

Mit dem Aufbau der Governance-Strukturen wurde die Kooperation zwischen den beteiligten Akteurinnen und Akteuren intensiviert. Dabei trat eine Reihe von Problemen zutage. Ein wichtiger Grund dafür liegt in den unterschiedlichen Interessen und Problemdeutungen sowie in den unterschiedlichen gesetzlichen Zuständigkeiten der Beteiligten (Nationale Präventionskonferenz, 2023, S. 123 f.). Bedeutsamer für die Umsetzung des Präventionsgesetzes sind aber die Mängel in der Zusammenarbeit zwischen den Sozialversicherungsträgern, insbesondere den Krankenkassen und den staatlichen Institutionen. So beklagte z. B. der Städte- und Gemeindebund, dass die Kommunen und der ÖGD bisher viel zu wenig in die Zielformulierung und Umsetzung eingebunden worden seien (Landsberg, 2020).

Die Tätigkeit der Arbeits- und Entscheidungsebenen zur Umsetzung des Präventionsgesetzes ist nur schwach normiert. Dies führt zu einer starken Dominanz der Krankenkassen sowohl gegenüber den anderen Sozialversicherungsträgern sowie gegenüber den Kommunen (Gerlinger & Rosenbrock, 2024). Auch Repräsentanten der Zielgruppen von Gesundheitsförderung und Prävention sowie die überwiegend zivilgesellschaftlichen Träger der Lebenswelten haben in der Praxis ein eher geringes Gewicht (Gerlinger & Rosenbrock, 2024).

Ebenso wie der erste nationale Präventionsbericht (NPK, 2019, S. 165 ff., 249 ff.) räumt auch der zweite Bericht Schwierigkeiten und Weiterentwicklungsbedarf bei der Koordination der Akteurinnen und Akteure ein (NPK, 2023, S. 106 ff., 216 ff.). Er verweist insbesondere darauf, dass die Einbeziehung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in die Umsetzung der Bundesrahmenempfehlungen und der Landesrahmenvereinbarungen unzureichend sei und keiner der beteiligten Akteurinnen und Akteure bisher in der Lage gewesen sei, „die Funktion als Motor des ‚Health in All Policies‘-Ansatzes zu erfüllen“ (NPK, 2023, S. 218).

Auf Kritik stießen auch die Inhalte der Bundesrahmenempfehlungen und der Landesrahmenvereinbarungen, die manche Expertinnen und Experten als zu vage ansehen. Dies wurde u. a. darauf zurückgeführt, dass die Krankenkassen darauf bedacht seien, ihre Handlungsoptionen nicht durch konkrete Festlegungen zu sehr einzuengen (z. B. Geene, 2018, siehe auch Böhm & Klinnert, 2019).

Präventionspraxis

Die Krankenkassen haben ihre Aktivitäten auf der Grundlage der §§ 20 ff. SGB V seit Inkrafttreten des Präventionsgesetzes kontinuierlich und deutlich ausgeweitet (MDS & GKV-Spitzenverband, 2020; Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a und 2024b). Im Jahr 2023 erreichten sie mit ihren Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention direkt rund 11,5 Millionen Menschen sowie fast 77.000 Settings und damit deutlich mehr Personen und Settings als 2015, dem letzten Jahr vor der Reform (siehe Tab. 2).

Kennziffer | 2015 | 2019 | 2023 |

Lebenswelt Betrieb (direkt erreichte Beschäftigte) Nichtbetriebliche Settings (direkt erreichte Personen)* Individueller Ansatz (Teilnahmen) | 1.302.383 --- 1.665.209 | 2.280.653 6.837.280 1.805.889 | 2.187.858 7.698.972 1.613.532 |

Erreichte Settings: Nichtbetriebliche Lebenswelten Lebenswelt Betrieb (erreichte Betriebe/Standorte) |

24.420 10.922 |

45.077 23.221 |

46.971 29.668 |

Tab. 2: Kennziffern der Krankenkassenaktivitäten zur Gesundheitsförderung und Prävention 2015, 2019 und 2023. Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage von Medizinischer Dienst des GKV-Spitzenverbandes (MDS) & GKV-Spitzenverband 2020; Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband 2024a und 2024b.

* Zahlen von 2015 und 2019 wegen unterschiedlicher Erhebungsmethoden nicht vergleichbar.

Mit Maßnahmen der lebensweltlichen Prävention erreichten die Krankenkassen im Jahr 2023 in insgesamt fast 47.000 Lebenswelten direkt immerhin knapp 7,7 Millionen Personen (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 41 ff.). Im Vordergrund standen dabei Kindergärten bzw. Kindertagesstätten (32 %), Grundschulen (21 %) und weiterführende Schulen (22 %) (ebda.). Somit waren Kinder und Jugendliche die Hauptzielgruppen dieser Aktivitäten. Die wichtigsten Handlungsfelder waren Bewegung, Ernährung, Stärkung psychischer Ressourcen sowie Stressreduktion/Entspannung. Ein erheblicher Teil der Maßnahmen richtete sich auch auf den Netzaufbau in kommunaler Gesundheitsförderung.

71 % der Maßnahmen zur lebensweltlichen Gesundheitsförderung und Prävention verknüpften verhältnis- und verhaltensbezogene Maßnahmen, 27 % zielten ausschließlich auf die Unterstützung eines gesundheitsbewussten Verhaltens (Medizinischer Dienst & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 51). Die wichtigsten Kooperationspartner, die selbst Ressourcen eingebracht haben, waren Vereine und Verbände, Gesundheits-, Sozial- und Bildungseinrichtungen sowie öffentliche Verwaltungen (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 47).

Interventionen auf dem Gebiet der betrieblichen Gesundheitsförderung erfassten direkt rund 2,3 Millionen Beschäftigten in über 23.000 Betrieben. Die meisten Maßnahmen wurden im verarbeitenden Gewerbe (29 %) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (20 %) durchgeführt.

Im Jahr 2023 waren 60 % der Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung auf die Verknüpfung von Verhaltens- und Verhältnisprävention gerichtet, während sich 31 % ausschließlich auf das Verhalten und 9 % sich ausschließlich auf die Verhältnisse bezogen (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 75).

Wichtigste Handlungsfelder unter den verhältnisbezogenen Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung waren im Jahr 2023 „eine bewegungsförderliche Umgebung (40 %) und eine gesundheitsgerechte Führung (35 %)“ (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 76). Daneben spielten auch „die Stärkung psychosozialer Ressourcen (32 %) und die gesundheitsförderliche Gestaltung von Arbeitstätigkeit und -bedingungen (29 %)“ (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 76) eine wichtige Rolle. Unter den verhaltensbezogenen Maßnahmen waren „bewegungsförderliches Arbeiten und körperlich aktive Beschäftigte“ (63 %) sowie „Stressbewältigung und Ressourcenstärkung“ (49 %) die häufigsten Themen bezogen (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 77).

Der Unterstützungsbedarf bei der betrieblichen Gesundheitsförderung ist in Klein- und Kleinstbetrieben besonders groß, denn hier ist die Etablierung von Strukturen zur Gesundheitsförderung und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit häufig besonders schwierig ist. Der Anteil der Interventionen in diesem Betriebssegment (24 %) entspricht bei weitem nicht dessen Anteil von fast 40 % an allen Erwerbstätigen (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 64; Statistisches Bundesamt, 2024a). Vor diesem Hintergrund hat die Bedeutung der überbetrieblichen Betreuung von Klein- und Kleinstbetrieben durch den Aufbau von Netzwerken und durch Gemeinschaftsberatungen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband 2024a, S. 81 ff.).

Unternehmen und die Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung waren in der betrieblichen Gesundheitsförderung die häufigsten Kooperationspartner, die selbst Ressourcen eingebracht haben (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 67). Die Krankenkassen haben ihre betrieblichen Aktivitäten unter dem Präventionsgesetz zwar deutlich verstärkt, allerdings verdeutlichen die oben genannten Zahlen auch, wie begrenzt der Einfluss der betrieblichen Gesundheitsförderung durch Krankenkassen auf die Gesundheit am Arbeitsplatz ist, denn im Jahr 2023 wurden mit knapp 2,2 Millionen Personen (siehe Tab. 2) nur 4,8 % aller Erwerbstätigen – 46,0 Millionen im Jahresdurchschnitt 2023 (Statistisches Bundesamt, 2024b) – durch diese Leistungsart direkt erreicht.

Zudem orientieren sich die Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung nicht hinreichend am Ziel der Verringerung sozialer Ungleichheit von Gesundheitschancen. So fanden 2023 nur 6 % der mit Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung erreichten Betriebe in „Betriebe[n] mit mindestens 20 % an Beschäftigten ohne abgeschlossene Berufsausbildung einschließlich Auszubildende“ statt (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 62). Diese Kategorie dient im Konzept der Krankenkassen offenkundig dazu, Betriebe mit einem hohen Anteil an Beschäftigten mit einem niedrigen sozioökonomischen Status zu erfassen. Insgesamt erhalten Beschäftigte mit einem niedrigen sozioökonomischen Status seltener Angebote als besserverdienende Erwerbstätige. „BGF wird besonders wenig in Betrieben von Erwerbstätigen ohne Berufsabschluss, in einem befristeten Arbeitsverhältnis, mit Entlassungsgefahr und Leiharbeitnehmern umgesetzt“ (Hollederer, 2023, S. 277).

Mit Maßnahmen zur individuellen Verhaltensprävention erreichten die Krankenkassen 2023 gut 1,6 Millionen Menschen (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 12). 78 % der Kurse wurden in Präsenz und 22 % online durchgeführt (ebd., S. 35). Damit haben die Krankenkassen ihr Online-Angebot in den letzten Jahren erheblich ausgebaut. Am häufigsten wurden Kurse zu den Themen Bewegungsgewohnheiten (60 %) und Stressmanagement (35 %) besucht (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 93).

Die Pflegekassen erreichten im Jahr 2023 mit Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention gut 125.000 Personen in knapp 2.800 stationären Pflegeeinrichtungen (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 12). Die wichtigsten Handlungsfelder waren Ernährung, körperliche Aktivität, Stärkung kognitiver Ressourcen, psychosoziale Gesundheit und Prävention von Gewalt (ebd., S. 109 ff.). Die Maßnahmen wurden überwiegend in vollstationären Pflegeeinrichtungen durchgeführt.

Die Ausrichtung der Gesundheitsförderung und Prävention auf die neuen Anforderungen des Präventionsgesetzes erwies sich anfangs als schwerfällig. Zwar verstärkten die Krankenkassen auch ihre Aktivitäten zur Verminderung der sozialen Ungleichheit von Gesundheitschancen. Dies ist z. B. an den Maßnahmen ablesbar, die auf Kitas und Grundschulen in sozialen Brennpunkten entfallen. Allerdings sind deutlich mehr Anstrengungen mit dem Ziel der Verminderung der sozialen Ungleichheit von Gesundheitschancen möglich und erforderlich. Zugleich gibt es bei der Qualität von Projekten der lebensweltlichen und betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention erhebliches Entwicklungspotenzial. Dies gilt z. B. im Hinblick auf die Partizipation der Zielgruppen bei der Bedarfsermittlung oder auf deren Einbindung in Entscheidungs- und Steuerungsstrukturen.

Herausforderungen für die nationale Präventionsstrategie aus der Sicht der Bundesregierung

In ihrer Stellungnahme zum ersten nationalen Präventionsbericht identifizierte die Bundesregierung eine Reihe von Herausforderungen für die Weiterentwicklung von Gesundheitsförderung und Prävention (Deutscher Bundestag, 2021). Im Hinblick auf die Stärkung der nationalen Präventionsstrategie führte sie u. a. folgende Aspekte an:

- Verstetigung der geschaffenen Strukturen und die Umsetzung der vereinbarten Ziele und Empfehlungen.

- Weiterentwicklung der in den Bundesrahmenempfehlungen formulierten Ziele mit der Absicht, die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen und erbrachten Leistungen besser messen und beurteilen zu können.

- Konkretisierung der Landesrahmenvereinbarungen um Vorgaben über die Zusammenarbeit mit dem ÖGD, den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und den Trägern der Eingliederungshilfe.

- Intensivierung des Ansatzes Health in all Policies (Gesundheit in allen Politikfeldern/Health in All Policies [HiAP]) bei gleichzeitiger Stärkung der Verbindlichkeit der nationalen Präventionsstrategie für weitere Akteurinnen und Akteure der Gesundheitsförderung und Prävention auch außerhalb der Sozialversicherung.

- Aufwertung des Präventionsforums durch eine kontinuierliche und stärkere Einbindung der für die vor- und nachbereitenden Arbeitsgruppen maßgeblichen Organisationen und Verbände.

Lebensweltbezogene Gesundheitsförderung und Prävention:

- Stärkere Verzahnung der von den verschiedenen Sozialversicherungsträgern angebotenen Leistungen.

- Intensivierung der Maßnahmen in Pflegeeinrichtungen durch die Pflegekassen und die anderen Sozialversicherungsträger.

- Intensivierung der kommunalen Gesundheitsförderung u. a. mit Unterstützung der Krankenkassen, des ÖGD und weiterer Verantwortungsträger.

- Stärkere Berücksichtigung der Länderspezifika bei der Erbringung krankenkassenübergreifender Leistungen.

- Begleitung der krankenkassenübergreifenden Maßnahmen durch die gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung.

Arbeitsweltbezogene Gesundheitsförderung und Prävention:

- Verbesserung der Kooperation von Leistungsträgern und Verzahnung des Arbeitsschutzes mit der betrieblichen Gesundheitsförderung.

- Verstärkung der Anstrengungen der Krankenkassen zur Unterstützung der betrieblichen Gesundheitsförderung in Einrichtungen der Krankenversorgung und Pflege.

- Verbesserung der Beratung und Unterstützung von Unternehmen und Bündelung der Beratungsangebote für Unternehmen.

Verhaltensbezogene Gesundheitsförderung und Prävention:

- Verbesserung der Leistungsangebote für Eltern von Kleinkindern und für Schwangere.

- Verbesserung der Informationen zur stärkeren Nutzung der ärztlichen Präventionsempfehlung.

- Entwicklung passgenauer, innovativer und digitaler sowie barrierefreier Leistungsangebote durch die Krankenkassen.

Insgesamt ließ die Stellungnahme erkennen, dass die Bundesregierung vor allem bei der Kooperation der beteiligten Akteurinnen und Akteure Mängel und Herausforderungen sah. Die Verbesserung der Kooperation sollte demzufolge unter stärkerer und verbindlicherer Beteiligung anderer Akteurinnen und Akteure jenseits der Krankenkassen und anderer Sozialversicherungsträger erfolgen. Der zweite Präventionsbericht verdeutlicht, dass die skizzierten Mängel und Herausforderungen fortbestehen (NPK, 2023, S. 106 ff., 216 ff.). Eine Stellungnahme der Bundesregierung zu diesem Bericht liegt noch nicht vor.

Ausgabenentwicklung

Aufgrund des Präventionsgesetzes sind die Leistungsausgaben der Krankenkassen für Prävention und Gesundheitsförderung seit 2016 im Vergleich zum Zeitraum vor dem Inkrafttreten des Gesetzes erheblich gestiegen, nämlich von 4,49 Euro (2015) über 6,64 Euro (2016) auf 8,64 Euro (2019) und 8,49 Euro (2023) je versicherter Person und Jahr (Tab. 3). Insgesamt beliefen sie sich im Jahr 2023 auf knapp 631 Millionen Euro (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 36).

Insgesamt haben sich die Ausgaben für Prävention und Gesundheitsförderung seit 2015 fast verdoppelt. Dabei kam es zu erheblichen Verschiebungen zwischen den Leistungsarten: Der Anteil der Ausgaben für individuelle Verhaltensprävention ging seit dem Inkrafttreten des Präventionsgesetzes zugunsten der betrieblichen Gesundheitsförderung und der Gesundheitsförderung in Lebenswelten deutlich zurück, nämlich von 64 % auf 31 %.

Die betriebliche Gesundheitsförderung war 2023 die Leistungsart mit dem höchsten Ausgabenanteil. Auf sie entfielen 3,62 Euro je Versicherten und damit 43 % der Ausgaben. Darin enthalten sind 0,90 Euro für Prävention und Gesundheitsförderung in Krankenhäusern und in stationären Pflegeeinrichtungen. Der Anteil von Leistungen der individuellen Verhaltensprävention übertrifft trotz des erwähnten Rückgangs immer noch den der Maßnahmen nach dem Setting-Ansatz (26 %), auch wenn deren Anteil seither deutlich gestiegen ist. Zudem lagen die Ausgaben für Gesundheitsförderung in Lebenswelten mit 2,25 Euro je Versicherten im Jahr 2023 unter dem gesetzlichen Orientierungswert von 2,34 Euro. Die Gesamtausgaben je versicherter Person (8,49 Euro) übertrafen diesen Wert (8,19 Euro) hingegen (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 10, 36).

Zwar spiegelt die Ausgabenentwicklung seit 2015 den Willen des Gesetzgebers zur Stärkung von Setting-Ansatz und betrieblicher Gesundheitsförderung wider, aber nach wie vor entfallen auf beide Leistungsarten zusammen nicht mehr als gut zwei Drittel der Ausgaben für Primärprävention und Gesundheitsförderung gemäß §§ 20 ff. SGB V. Die soziale Pflegeversicherung gab 2023 0,27 Euro je pflegeversicherter Person für Leistungen der Gesundheitsförderung und Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen aus (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 11). Damit blieb sie zwar hinter der gesetzlichen Vorgabe von 0,35 Euro zurück (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 11), verzeichnete aber – wie alle anderen Leistungsarten auch – nach der COVID-19-Pandemie einen deutlichen Anstieg. Die Gesamtausgaben beliefen sich 2023 damit auf 20,1 Millionen Euro (Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband, 2024a, S. 11).

Leistungsart | Ausgaben | |||||||||||

Je versicherter Person | Insgesamt | Je versicherter Person | Insgesamt | Je versicherter Person | Insgesamt | |||||||

In Euro | In Mio. Euro | In % | In Euro | In Mio. Euro | In % | In Euro | In Mio. Euro | In % | ||||

2015 | 2019 | 2023 | ||||||||||

Individueller Ansatz | 2,87 | 203,2 | 64 | 3,08 | 225,3 | 36 | 2,62 | 194,6 | 31 | |||

Betriebliche Gesundheitsförderung | 1,08 | 76,2 | 24 | 3,28 | 239,9 | 38 | 3,62 | 269,0 | 43 | |||

Setting-Ansatz | 0,54 | 38,1 | 12 | 2,27 | 165,6 | 26 | 2,25 | 167,0 | 26 | |||

Insgesamt | 4,49 | 317,5 | 100 | 8,64 | 630,8 | 100 | 8,49 | 630,6 | 100 | |||

Tab. 3: Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung für Primärprävention und Gesundheitsförderung gemäß §§ 20 ff. SGB V in den Jahren 2015, 2019 und 2023 (Quelle: eigene Darstellung nach MDS & GKV-Spitzenverband 2016a und 2020; Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband 2024)

Bewertung und Einordnung

Das Präventionsgesetz lässt sich als Ausdruck eines in Politik und Gesellschaft gewachsenen Bewusstseins für die Notwendigkeit wirksamer Prävention und Gesundheitsförderung und als Antwort auf die einschlägigen Schwächen des deutschen Gesundheitssystems verstehen (Gerlinger, 2024). Es ist, anders als der Begriff suggeriert, kein umfassendes Vorschriftenwerk zur Gesundheitsförderung und Prävention in Deutschland.

Neben diesem Gesetz existiert eine Reihe von Regelungen für wichtige Teilbereiche der Präventionspolitik, z. B. auf Bundesebene das Arbeitsschutzgesetz, das Infektionsschutzgesetz oder zahlreiche Regelungen zum Umweltschutz und zum Verbraucherschutz, auf Landesebene v. a. die Gesetze zur Öffentlichen Gesundheit. Das Präventionsgesetz beschränkt sich weitgehend auf die Aufgaben der Krankenkassen und auf die Koordination zwischen Sozialversicherungsträgern, Bund und Ländern auf diesem Handlungsfeld.

Weder Bund oder Länder noch andere Sozialversicherungsträger neben der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung werden mit dem Präventionsgesetz stärker zur Finanzierung von Prävention und Gesundheitsförderung herangezogen. Ein wichtiger Grund für diese Entscheidung liegt in den Interessenunterschieden zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherungsträgern. An ihnen war ein Gesetzentwurf aus dem Jahr 2005 gescheitert. Die geringen Aussichten auf eine umfassende Einigung mit den Ländern veranlasste den Bundesgesetzgeber, auf ein umfassenderes Gesetzgebungswerk zu verzichten und lediglich über seine sozialversicherungsrechtliche Gesetzgebungskompetenz auf das Thema zuzugreifen.

Das Präventionsgesetz wurde und wird in der Fachwelt unterschiedlich bewertet. Manchen galt und gilt es als ein Schritt in die richtige Richtung, anderen als ein zwar gut gemeintes, in relevanten Teilen aber unzulängliches Regelwerk, das einer modernen Gesundheitsförderungs- und Präventionspraxis weitgehend nicht gerecht wird.

Positive Bewertungen des Präventionsgesetzes rücken vor allem folgende Aspekte in den Vordergrund:

- Das Gesetz erhöht die für Gesundheitsförderung und Primärprävention zur Verfügung stehenden Finanzmittel deutlich, auch wenn deren Umfang nach wie vor sehr gering ist.

- Die Schaffung der beschriebenen institutionellen Strukturen verbessert die Aussichten auf eine bessere Zielorientierung und Handlungskoordination von Sozialversicherungsträgern, Gebietskörperschaften sowie anderen Akteurinnen und Akteuren (Altgeld et al., 2021; Gerlinger & Rosenbrock 2024). Wenn z. B. bei der Festlegung von Zielen der Nationalen Präventionsstrategie die Ziele der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie berücksichtigt (§ 20d Abs. 3 SGB V) oder bei der Vorbereitung der Rahmenempfehlungen auf Landesebene die Bundesagentur für Arbeit und die obersten Arbeitsschutzbehörden beteiligt werden müssen (§ 20 Abs. 2 SGB V), erweitern sich die Möglichkeiten, die betriebliche Gesundheitsförderung stärker mit dem Arbeitsschutz zu verknüpfen.

- Die gesetzlichen Vorgaben legen einen Schwerpunkt darauf, die Schaffung gesundheitsförderlicher Lebenswelten als Instrument und Ziel der Präventionspolitik im Vergleich zu Maßnahmen der rein individuellen Verhaltensprävention zu stärken. Dies geschieht nicht nur durch die Vorschriften über die Ausgaben für Prävention in Lebenswelten und betriebliche Gesundheitsförderung, sondern auch durch die Verpflichtung der Krankenkassen zu einer stärkeren kassenartenübergreifenden Kooperation. Auf diese Weise schränkt das Präventionsgesetz deren Möglichkeiten ein, ihre Kompetenzen im Hinblick auf §§ 20 ff. SGB V für die Umwerbung „guter Risiken“ zu nutzen. Zugleich setzt die besondere Betonung des Aufbaus und der Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen der Förderung einer reinen Verhaltensprävention Grenzen.

Auch die Kritik am Präventionsgesetz richtet sich auf unterschiedliche Merkmale des Gesetzes. Im Vordergrund stehen dabei folgende Aspekte:

- Das Gesetz fasst Gesundheitsförderung und Prävention nicht wirklich als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe (Health in all Policies = Gesundheitsfördernde Gesamtpolitik). Vielmehr bleibt es im Wesentlichen Krankenversicherungsrecht und weist den Krankenkassen eine zentrale Rolle zu, während zivilgesellschaftliche Beteiligungsstrukturen unterentwickelt sind (Altgeld et al., 2021).

- Die Eignung der Krankenkassen für eine wirksame Gesundheitsförderung und Prävention lässt sich in Zweifel ziehen. Erstens haben sie aus Wettbewerbsgründen ein starkes Interesse an Maßnahmen der verhaltensbezogenen Prävention primär für Gesunde oder Gesundheitsbewusste (gute Risiken), weil diese Versicherten unterdurchschnittliche Behandlungskosten verursachen (Gerlinger & Rosenbrock, 2024; Geene, 2018). Trotz des geringen Ausgabenvolumens spielen die Kompetenzen nach §§ 20 ff. SGB V dafür eine große Rolle, weil die Krankenkassen viele Leistungen individuell definieren und sich dadurch von ihren Konkurrenten unterscheiden können. Der Anreiz zur Risikoselektion wird auch durch den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich zwischen den Kassen nicht beseitigt. Das Interesse an einer lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention tritt dahinter deutlich zurück. Zweitens sind die Krankenkassen für zahlreiche Handlungsfelder, die für die Entwicklung der Gesundheit eine zentrale Bedeutung haben (z. B. die Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Verkehrspolitik oder die Stadtplanung), weder zuständig noch kompetent. Auch verfügen sie nicht über Ressourcen zur Koordinierung des Handelns lokaler und regionaler Akteurinnen und Akteure. Somit sind die Krankenkassen in ihren gesundheitsbezogenen Handlungsmöglichkeiten stark eingeschränkt.

- Das Präventionsgesetz lässt zudem erhebliche Spielräume für Projekte einer rein individuellen Verhaltensprävention, die gemeinhin als wenig oder gar nicht wirksam eingestuft werden (Kolip et al., 2019). Bei dieser Leistungsart stiegen die Ausgaben auch nach dem Inkrafttreten des Präventionsgesetzes zunächst weiter, wenn auch in geringerem Umfang als bei der Prävention in Lebenswelten und in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass die individuelle Verhaltensprävention über die offiziell unter dieser Leistungsart erfassten Maßnahmen hinausgeht. So verbergen sich – wie oben gezeigt – sowohl unter dem Begriff Prävention in Lebenswelten als auch unter dem Begriff betriebliche Gesundheitsförderung in erheblichem Umfang Leistungen, die rein verhaltenspräventiver Natur sind. Insofern wird der Stellenwert der individuellen Leistungen durch die GKV-Ausgabenstatistik unterzeichnet. Hinzu kommt, dass Leistungen der individuellen Prävention durch das Präventionsgesetz zum Teil sogar weiter gestärkt werden, z. B. wenn aus einer ärztlichen Bedarfsbescheinigung (§ 20 Abs. 5 SGB V) ein Rechtsanspruch der Versicherten erwächst.

- Das Präventionsgesetz ist im Hinblick auf das Verständnis von lebensweltlicher Prävention nicht eindeutig: Einerseits scheint es Lebenswelten eher als Räume zu verstehen, in denen Präventionsbotschaften vermittelt werden („Prävention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten“ – § 20a Abs. 1 SGB V) denn als Räume, die selbst der Veränderung bedürfen. Andererseits sieht es – wie erwähnt – vor, dass die Krankenkassen bei der Primärprävention in Lebenswelten und in der betrieblichen Gesundheitsförderung „insbesondere den Aufbau und die Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen“ fördern sollen (§ 20a Abs. 1 und § 20b Abs. 1 SGB V).

- Die finanziellen Ressourcen wurden zwar kräftig erhöht, bleiben jedoch absolut auf einem niedrigen Niveau. Daher wird mit ihnen auch weiterhin nur ein kleiner Teil der Gesamtbevölkerung bzw. der Risikogruppen erreicht werden können. Hohe Erwartungen werden an die Etablierung einer nationalen Präventionsstrategie und die zu ihrem Zweck geschaffenen Institutionen gerichtet. Ob sie zu einer besseren Zielorientierung und Handlungskoordination führen, wird sich erst im Zuge der weiteren Implementierung zeigen.

Aus Public Health-Perspektive lassen sich eine Reihe von Vorschlägen für eine Novellierung des Präventionsgesetzes formulieren (siehe Altgeld et al., 2021, S. 2 f.). Demnach sollen

- die Maßnahmen nach §§ 20a und 20b SGB V nicht dem Wettbewerb unterliegen, sondern kassenartenübergreifend durchgeführt werden,

- Bund und Länder sich finanziell stärker in der Präventionspolitik engagieren und

- auf Landesebene alle relevanten gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure in die Umsetzung der Landesrahmenvereinbarungen einbezogen werden.

Außerdem soll

- die Nationale Präventionskonferenz an den Grundsätzen von Health in all Policies ausgerichtet werden, ein breites Spektrum von Akteurinnen und Akteuren und Interessen repräsentieren und

- die Rolle des Präventionsforums für die Ausgestaltung der nationalen Präventionsstrategie gestärkt werden.

Als Grundkonsens lässt sich festhalten, dass das Präventionsgesetz weithin als ein Schritt in die richtige Richtung bewertet wird. Strittig bleiben Antworten auf die Frage, welche weiteren Schritte für ein wirksames, an gesundheitlicher Chancengleichheit und Partizipation orientiertes System der Gesundheitsförderung und Prävention erforderlich sind.

Literatur:

Altgeld, T., Böhm, K., Bräunling, S. et al. (2021). Rahmenpapier zur Novellierung des Präventionsgesetzes. Zugriff am 23.03.2025 unter www.armut-und-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Kongress/Kongress_2022/Rahmenpapier_Novellierung_Pra__ventionsgesetz.pdf

Böhm, K. & Klinnert, D. (2019). Die Umsetzung des Präventionsgesetzes auf Länderebene: Eine Analyse der Landesrahmenvereinbarungen. Das Gesundheitswesen 81(12), 1.004–1.010. https://doi.org/10.1055/a-0638-8172

Deutscher Bundestag (2017). Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Kordula Schulz-Asche u. a. und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 18/13504 – Umsetzung des Präventionsgesetzes. Drucksache 18/13612 vom 21.09.2017.

Deutscher Bundestag (2021). Unterrichtung durch die Bundesregierung: Erster Bericht der Nationalen Präventionskonferenz über die Entwicklung der Gesundheitsförderung und Prävention (Erster Präventionsbericht) mit Stellungnahme der Bundesregierung. Drucksache 19/26140 vom 14.01.2021. Zugriff am 23.03.2025 unter https://dserver.bundestag.de/btd/19/261/1926140.pdf

Geene, R. (2018). Das Präventionsgesetz im dritten Jahr – Meilenstein oder Irrfahrt der Gesundheitsförderung? In Jahrbuch für Kritische Medizin und Gesundheitswissenschaften 52: Die Kommune als Ort der Gesundheitsproduktion (S. 127–157). Argument Verlag.

Geene, R. & Reese, M. (2016). Handbuch Präventionsgesetz. Neuregelungen der Gesundheitsförderung. Mabuse Verlag.

Gerlinger, T. (2024). Institutionenwandel in der Präventionspolitik. Gesundheit & Gesellschaft – Wissenschaft 24 (2), 7–14. Zugriff am 23.03.2025 unter www.wido.de/fileadmin/Dateien/Dokumente/Publikationen_Produkte/GGW/2024/wido_ggw0224_gerlinger.pdf

Gerlinger, T. & Rosenbrock, R. (2024). Gesundheitspolitik. Eine systematische Einführung (4. Auflage). Hogrefe Verlag.

Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz – PrävG) vom 17. Juli 2015. BGBl. I Nr. 31, 1368. Zugriff am 23.03.2025 unter www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s1368.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s1368.pdf%27%5D__1742921246131

GKV-Spitzenverband (2024). Leitfaden Prävention. Handlungsfelder und Kriterien nach § 20 Abs. 2 SGB V zur Umsetzung der §§ 20 und 20a SGB V vom 21. Juni 2000 in der Fassung vom 19. Dezember 2024, in Zusammenarbeit mit den Verbänden der Krankenkassen auf Bundesebene. Zugriff am 23.03.2025 unter www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/2024-12-19_GKV-Leitfaden_Praevention_barrierefrei.pdf

GKV-Spitzenverband (2023). Leitfaden Prävention. Handlungsfelder und Kriterien nach § 20 Abs. 2 SGB V. Leitfaden Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen nach § 5 SGB XI. Berlin. Zugriff am 23.03.2025 unter https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/Leitfaden_Pravention_Pflege_2023_barrierefrei.pdf

GKV-Spitzenverband, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau & Deutsche Rentenversicherung Bund (2016). Bundesrahmenempfehlungen der Nationalen Präventionskonferenz nach § 20d Abs. 3 SGB V. Zugriff am 23.03.2025 unter www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/pressemitteilungen/2016/Praevention_NPK_BRE_verabschiedet_am_19022016.pdf

Hollederer, A. (2023). Betriebliche Gesundheitsförderung in Deutschland für alle? Ergebnisse der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018. Das Gesundheitswesen85(4), 277–288. doi.org/10.1055/a-1658-0125

Kolip, P., Ackermann, G., Ruckstuhl, B. & Studer, H. (2019). Gesundheitsförderung mit System. Qualitätsentwicklung in Projekten und Programmen der Gesundheitsförderung und Prävention (2., vollständig überarbeitete Auflage). Hogrefe Verlag.

Kuhn, J. (2013). Prävention in Deutschland – eine Sisyphosgeschichte. Gesundheit und Gesellschaft – Wissenschaft13(3), 22–30. Zugriff am 23.03.2025 unter www.researchgate.net/profile/Joseph-Kuhn/publication/259702771_Pravention_in_Deutschland_-_eine_Sisyphosgeschichte/links/00b4952d646edceb60000000/Praevention-in-Deutschland-eine-Sisyphosgeschichte.pdf?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

Landsberg, G. (2020). Fünf Jahre Präventionsgesetz – aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes. Impulse für Gesundheitsförderung106, 8–9.

Medizinischer Dienst des GKV-Spitzenverbandes (MDS) & GKV-Spitzenverband (2016a). Präventionsbericht 2016. Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung: Primärprävention und betriebliche Gesundheitsförderung. Berichtsjahr 2015. Zugriff am 23.03.2025 unte www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praeventionsbericht/2016_GKV_MDS_Praeventionsbericht.pdf

Medizinischer Dienst des GKV-Spitzenverbandes (MDS) & GKV-Spitzenverband (2016b). Tabellenband zum Präventionsbericht 2016. Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung: Primärprävention und betriebliche Gesundheitsförderung. Berichtsjahr 2015. Zugriff am 23.03.2025 unter www.mds-ev.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/GKV/Praevention/2015/Praeventionsbericht_2015_Tabellenband.pdf

Medizinischer Dienst des GKV-Spitzenverbandes (MDS) & GKV-Spitzenverband (2020). Präventionsbericht 2020. Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung: Primärprävention und Gesundheitsförderung. Leistungen der sozialen Pflegeversicherung: Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen. Berichtsjahr 2019. Zugriff am 23.03.2025 unter www.mds-ev.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/GKV/Praevention/2020/Praeventionsbericht_2020_barrierefrei.pdf

Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband (2024a). Präventionsbericht 2024. Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung: Primärprävention und Gesundheitsförderung. Leistungen der sozialen Pflegeversicherung: Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen. Berichtsjahr 2023. Zugriff am 23.03.2025 unter www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praeventionsbericht/2024_GKV_MD_Praventionsbericht_barrierefrei.pdf

Medizinischer Dienst Bund & GKV-Spitzenverband (2024b). Tabellenband zum Präventionsbericht 2024. Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung: Primärprävention und Gesundheitsförderung. Leistungen der sozialen Pflegeversicherung: Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen. Berichtsjahr 2023.

Meierjürgen, R., Becker, S. & Warnke, A. (2016). Die Entwicklung der Präventionsgesetzgebung in Deutschland. Prävention und Gesundheitsförderung11 (4), 206–213. https://doi.org/10.1007/s11553-016-0556-z

NPK − Nationale Präventionskonferenz (2018). Bundesrahmenempfehlungen der Nationalen Präventionskonferenz nach § 20d Abs. 3 SGB V. Zugriff am 23.03.2025 unter www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/P/Praeventionsgesetz/BRE_Fassung_vom_29.08.2018.pdf

NPK − Nationale Präventionskonferenz (2019). Erster Präventionsbericht nach § 20d Abs. 4 SGB V. Zugriff am 23.03.2025 unter www.npk-info.de/fileadmin/user_upload/ueber_die_npk/downloads/2_praeventionsbericht/NPK-Praeventionsbericht_Barrierefrei.pdf

NPK − Nationale Präventionskonferenz (2023). Zweiter Präventionsbericht nach § 20d Abs. 4 SGB V. Zugriff am 23.03.2025 unter www.npk-info.de/fileadmin/user_upload/ueber_die_npk/downloads/2_praeventionsbericht/zweiter_npk_praeventionsbericht_barrierefrei.pdf

Statistisches Bundesamt (2024a). Kleine und mittlere Unternehmen: 55 % in kleinen und mittleren Unternehmen tätig. Zugriff am 23.03.2025 unter www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/Kleine-Unternehmen-Mittlere-Unternehmen/aktuell-beschaeftigte.html

Statistisches Bundesamt (2024b). Erwerbstätigkeit: Erwerbstätige und Arbeitnehmer nach Wirtschaftszweigen (Inlandskonzept), 1000 Personen. Zugriff am 23.03.2025 unter www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Tabellen/arbeitnehmer-wirtschaftsbereiche.html

Wanek, V. & Schreiner-Kürten, K. (2021). Präventionsgesetzgebung. In M. Tiemann, M. Mohokum (Hrsg.). Prävention und Gesundheitsförderung (S. 95–106). Springer Verlag.

Internetadressen:

BGF-Koordinierungsstellen für die Beratung und Unterstützung von Unternehmen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung: www.bgf-koordinierungsstelle.de

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: www.baua.de

Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit: www.bioeg.de

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung: www.dguv.de

Deutsche Rentenversicherung Bund: www.drv-bund.de

GKV-Spitzenverband: www.gkv-spitzenverband.de

Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit: www.gesundheitliche-chancengleichheit.de

Die Nationale Präventionskonferenz: www.npk-info.de

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau: www.svlfg.de

Verband der Privaten Krankenversicherung: www.pkv.de

Verweise:

Betriebliche Gesundheitsförderung, Finanzierung der Gesundheitsförderung, Gesundheit in allen Politikfeldern / Health in All Policies (HiAP), Gesundheitsförderung und soziale Benachteiligung / Gesundheitsförderung und gesundheitliche Chancengleichheit, Settingansatz/Lebensweltansatz

Suche

Suche