Gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung

Zitierhinweis: Spura, A. (2025). Gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung. In: Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden.

Zusammenfassung

Gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung zielen darauf ab, Wissen, Einstellungen und Fähigkeiten zu vermitteln, um gesundheitsförderliches Verhalten zu ermöglichen. Sie kombinieren Lernerfahrungen, die sowohl Einzelpersonen als auch Gemeinschaften befähigen, ihre Gesundheitskompetenz zu verbessern. Dabei sind individuelle Verhaltensweisen ebenso wie gesellschaftliche Rahmenbedingungen notwendig zu berücksichtigen. Wissensstand, Risikobewusstsein und Motivation sind dabei zentrale Evaluationskriterien. Der Ansatz bewegt sich im Spannungsfeld individueller Entscheidungsfreiheit und Expertenautorität. Neben edukativen Maßnahmen besteht auch ein emanzipatorisches Ziel, indem Gesundheitskompetenzen in sozialen Kontexten gestärkt werden.

Schlagworte

Gesundheitsberatung, Gesundheitsbildung, Gesundheitsförderung, Gesundheitsinformationen, Gesundheitskommunikation, Gesundheitskompetenz/Health Literacy, Health Education

Die Begriffe gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung werden häufig synonym verwendet und stehen in Zusammenhang mit Konzepten wie Gesundheitsbildung, Gesundheitskompetenz/Health Literacy, Gesundheitsberatung und Gesundheitskommunikation. Trotz der Überschneidungen bestehen konzeptionelle Unterschiede, die auf die theoriegeschichtlichen Entwicklungen verschiedener Disziplinen zurückzuführen sind. Eine präzise Definition muss daher berücksichtigen, dass Bedeutungen einem stetigen Wandel unterliegen. Der Beitrag beleuchtet die konzeptionelle Einbettung der Begriffe in Gesundheitsförderung und Prävention und nimmt vornehmlich eine bevölkerungsbezogene Public Health- sowie sozial- und gesundheitswissenschaftliche Perspektive ein, die nicht vorrangig auf medizinische Aufklärungspflichten abzielt (z.B. nach Patientenrechtegesetz § 630 BGB oder § 65b Sozialgesetzbuch V).

Grundlagen und konzeptionelle Bezüge

Im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch ist eine begriffliche Differenzierung in Erziehung als upbringing/education und Aufklärung als enlightenment/education (Treitel, 2023) unüblich. Geläufig ist dagegen der Begriff Health Education.

In den 1950-er Jahren entwickelte sich international ein Selbstverständnis von Health Education als aufklärendes Vermitteln bio-medizinischen Wissens zu einem sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Erziehungsansatz mit dem Ziel der Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung (Sammer, 2019). Grundannahme war nicht mehr ein Automatismus zwischen Wissen und Verhalten. Vielmehr wandte sich die damals moderne Vorgehensweise hin zu Interventionen, die auf individuelles Risikoverhalten positiv erzieherisch einwirken sollten. Hinzu kamen Erkenntnisse aus der Werbewirtschaft und den Medien, die von individuellen und kollektiven Einstellungen als Determinanten für Gesundheitsverhalten ausgingen (Sammer, 2019).

Sowohl international als auch in Deutschland entwickelte sich eine neue Profession der Health Educator/Gesundheitserzieher, die wissenschaftsbasiert praktische Aufgaben der Gesundheitserziehung übernahmen. Dabei löste als Methode die Mehrebenenkampagne das traditionelle museale Ausstellungs- und Aufklärungsformat ab. Mit der Stärkung eines (psycho-)sozialen, vornehmlich individuenorientierten Ansatzes geriet außerdem das Prinzip der sozialen Determinanten von Gesundheits- und Risikoverhalten in den Fokus.

Der Blick auf das individuelle Verhalten wurde damit erweitert auf die kollektiven und sozialen Bedingungen. Mit dem weiteren Anschluss der Gesundheitserziehung/Health Education an Disziplinen wie die Soziologie nahm die Komplexität des professionellen Fachwissens in den 1950-er und 1960-er Jahren rapide zu.

In den 1980-er Jahren konzipierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die zur Wissenserweiterung und Verbreitung gesundheitsbezogener Inhalte dienenden Information und Education als integrale Aspekte der Gesundheitsförderung (WHO Regional Office for Europe, 1984). Dadurch wurde Health Education als eine Methode innerhalb der Gesundheitsförderung betrachtet, die dazu diente, Informationen bereitzustellen (Beric & Dzeletovic, 2003). Das Health Promotion Glossary (WHO, 1986) definierte den Begriff als breites Spektrum von Aktivitäten, die von Informations- und Bildungsangeboten bis hin zu sozialer Mobilisierung und gesundheitspolitischer Interessenvertretung (advocacy) reichen (WHO, 1998). Diese Definition wurde später (1998, 2012) modifiziert und enger gefasst.

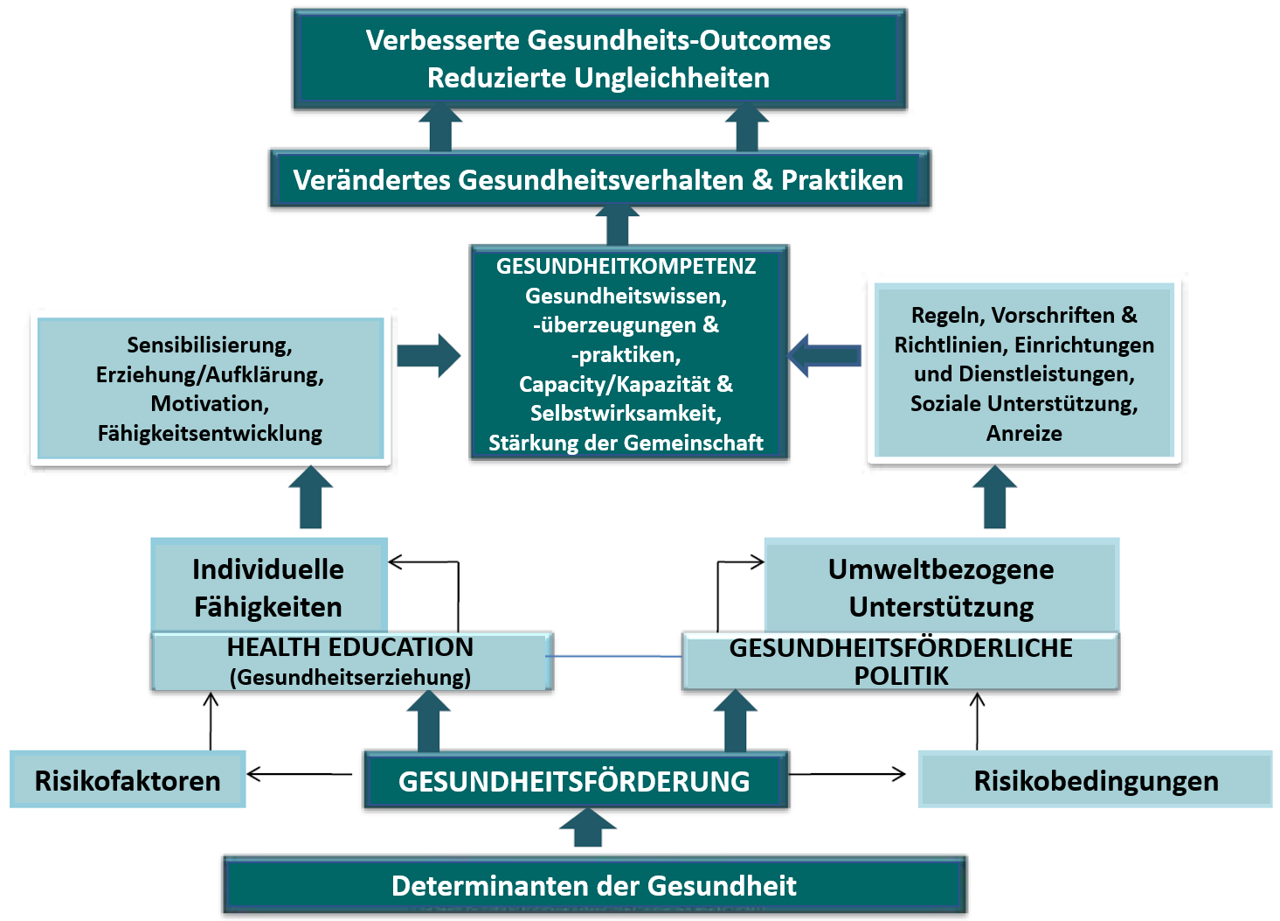

Erkennbar ist ein zweifacher Wirkzusammenhang ausgehend von den Gesundheitsdeterminanten einerseits über Gesundheitsförderung und Gesundheitserziehung (Health Education) auf der Individualebene, und andererseits über Gesundheitsverhältnisse und soziale Kontexte (Healthy Public Policies). Beide Wege werden als notwendig erachtet, um vermittelt über Gesundheitskompetenz und Gesundheitsverhalten, Krankheitsverhalten, Gesundheitshandeln die gesundheitliche Lage und Ungleichheiten als Outcomes der Gesundheitsförderung positiv zu beeinflussen bzw. zu verändern (Erklärungs- und Veränderungsmodelle 1: Einstellungs- und Verhaltensänderung).

Aktuell definiert die Coalition of National Health Education Organizations (CNHEO) Health Education als systematische Maßnahmen, die darauf abzielen, chancengleiche Rahmenbedingungen für den Erwerb von Wissen, Einstellungen und Fähigkeiten zu schaffen, um gesundheitsförderliches Verhalten zu entwickeln, anzupassen oder beizubehalten (vgl. CNHEO, 2020, S. 4.).

Die WHO beschreibt Health Education derzeit als „jede Kombination von Lernerfahrungen, die Einzelpersonen und Gemeinschaften dabei unterstützt, ihre Gesundheit zu verbessern, indem Wissen erweitert, Motivation beeinflusst und Gesundheitskompetenz gestärkt wird“ (eigene Übersetzung, WHO, 1998, S. 4). Health Education umfasst dabei die Informationen zu Gesundheitsdeterminanten, individuellen Risikofaktoren sowie zum Gesundheitssystem und kann in umfassende Public Health-Maßnahmen eingebettet werden. Dabei richtet sie sich nicht nur auf individuelles Verhalten, sondern auch auf die kollektive Ebene und die Rahmenbedingungen (WHO, 1998).

Nach Naidoo und Wills (2019) zielen Gesundheitsaufklärung und -erziehung darauf ab, z. B. mit massenmedialen Methoden Menschen Wissen, Informationen sowie erforderliche Fähigkeiten zu vermitteln, um eigenständige gesundheitsbezogene Entscheidungen treffen zu können. Dabei wird anerkannt, dass die Entscheidungsprozesse komplex sind und durch soziale sowie ökonomische Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Der Ansatz bewegt sich im Spannungsfeld zwischen individueller Entscheidungsfreiheit und Expertenautorität, wobei Wissensstand, Risikobewusstsein und Motivation zentrale Evaluationskriterien darstellen (Naidoo & Wills, 2019, S. 137, 164).

Gesundheitserziehung und -aufklärung verbinden informativ-edukatorische Aspekte mit einem emanzipatorischen und befähigenden Normativum, das die Kompetenzen sowohl von Einzelnen als auch von Gemeinschaften in soziale Kontexte einbettet und erweitert.

Historische Entwicklungen in Deutschland

In Deutschland stehen die Begriffe Gesundheitserziehung und gesundheitliche Aufklärung in der Tradition einer frühen Gesundheitslehre und folgten auf die bis Ende der 1950-er Jahre verwendete Bezeichnung der hygienischen Volksbelehrung. Institutionen der Volksgesundheitspflege (Vogel, 1925) wie der Deutsche Verein für Volks-Hygiene (gegründet 1899) (Beerwald, 2025) und der 1921 gegründete Reichsausschuss für hygienische Volksbelehrung waren überwiegend krankheitsorientiert, d. h. auf die Darstellung von Gesundheitsgefahren (z. B. TBC, Alkoholismus, Säuglingssterblichkeit) und Krankheitsfolgen ausgerichtet und bereits damals uneinheitlich organisiert (Vogel, 1925).

Ein Initialisierungsmoment der deutschen Gesundheitsaufklärung liegt 1911 in der I. Internationalen Hygiene-Ausstellung des Deutschen Hygiene-Museums (DHM) in Dresden, die dem Leitbild über eine „hygienische Volksbildung, Volksaufklärung oder Volksbelehrung“ folgte. Das DHM adressierte mit seinen Ausstellungen und seinem Portfolio an Aufklärungsmedien und -dienstleistungen vornehmlich „medizinische Lehreinrichtungen, Krankenhäuser, Gesundheitsämter und Schulen“ (Sammer, 2019, S. 7). Mit der Verstaatlichung des DHM 1946 migrierte der damalige Direktor von Dresden nach Köln, wo er 1949 das Deutsche Gesundheits-Museum (DGM) gründete. Das Dresdner Modell prägte jedoch weiterhin die gesamtdeutsche gesundheitliche Aufklärung. Trägerorganisation in der DDR war ab 1975 das Institut für Gesundheitserziehung (IfG), angegliedert an das DHM. In der BRD übernahm ab 1967 die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) als Bundesbehörde die Aufgaben des DGM (BZgA, 2017). Zu den ersten Maßnahmen der BZgA zählte u. a. eine Aufklärungskampagne gegen das Rauchen bei Jugendlichen.

Bereits in den 1950-er Jahren stand das traditionelle aufklärungsorientierte Dresdner Modell in der Kritik. Es wurde gefordert, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern Verhalten und Einstellungen direkt zu beeinflussen. Damit einher ging eine Kritik an der Effektivität des musealen Ausstellungs- und Messeformats, weil die damals neuen Medien an Bedeutung gewannen. Mit der Neuausrichtung auf den Erziehungsansatz ging neben einer Verwissenschaftlichung auch eine stärkere Ausrichtung auf Fachthemen wie Verhalten, Einstellungen und Gewohnheiten, Überzeugung und Motivation einher (Sammer, 2019, S. 6-16).

Dadurch gewannen ab den 1960-er Jahren in beiden deutschen Staaten neben den Sozialwissenschaften im Gesundheitskontext weitere Disziplinen an Bedeutung, etwa die Medienwissenschaften, Sprachwissenschaften oder Kognitionswissenschaften. Das damalige Verständnis des Erziehungsbegriffs war breit gefächert und umfasste die Gesamtheit der wissenschaftlich begründeten Bildungs- und Erziehungsmaßnahmen. Aktivitäten und Angebote waren vor allem an Familien, Einrichtungen der Erziehung und des Gesundheitswesens ausgerichtet und thematisierten medizinisch begründetes Gefährdungs- und Krankheitswissen (Risikofaktoren).

Hauptzielgruppen waren Kinder und Jugendliche bzw. deren Eltern. Das Themenspektrum erstreckte sich von der Prävention des Alkoholmissbrauchs über Drogenkonsum, Sexualerziehung, Unfallverhütung bis hin zur Zahngesundheit und nahezu allen relevanten gesundheitlichen Problembereichen. Es wurden außerdem zahlreiche Unterrichtsmaterialien entwickelt; Gesundheitserziehung fand Berücksichtigung in den Lehrplänen aller Schularten und Bundesländern (z. B. Biologie und Sport).

Institutionen gesundheitlicher Aufklärung in Deutschland

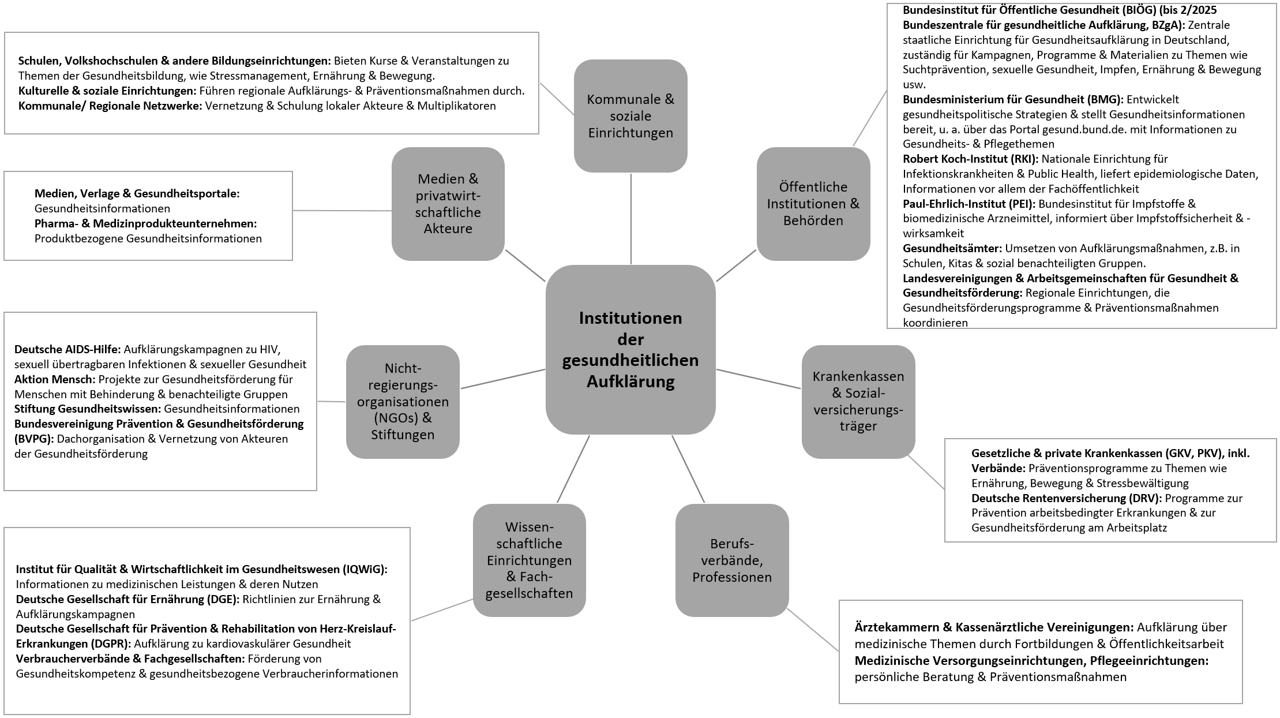

Eine Übersicht über wichtige Institutionen der gesundheitlichen Aufklärung sowie eine Auswahl verschiedener Trägerorganisationen ist in Abbildung 2 dargestellt.

Mit der BZgA wurde 1967 auf Bundesebene die Leitagentur für gesundheitliche Aufklärung geschaffen. Sie war beauftragt mit der Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Menschen, insbesondere mit der Erarbeitung von Grundsätzen und Richtlinien für Inhalte und Methoden der praktischen Gesundheitserziehung sowie mit der Koordinierung und Verstärkung der gesundheitlichen Aufklärung und Gesundheitserziehung. Die Maßnahmen zielten darauf ab, Wissen, Einstellungen und Fähigkeiten gesundheitsförderlich zu stärken.

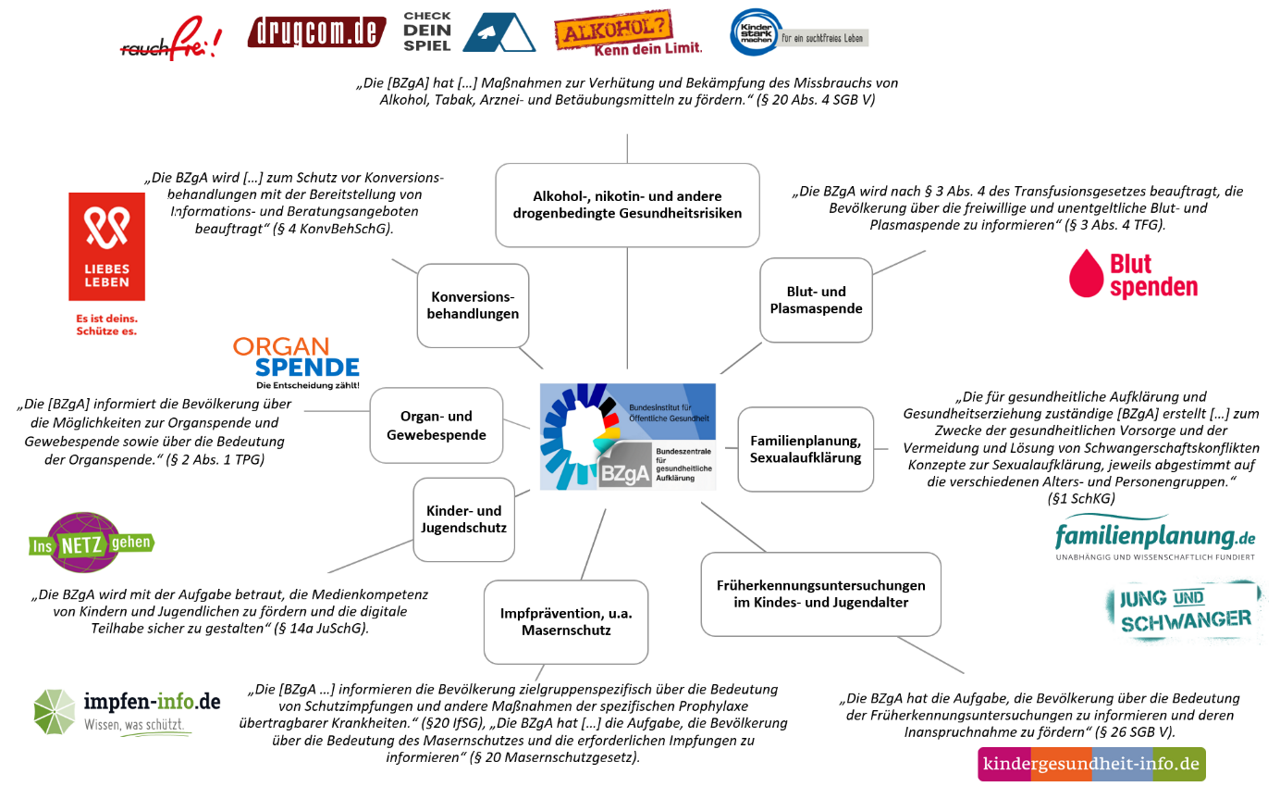

Ergänzt wurde dieses Mandat durch gesetzlich verankerte Aufträge. Die BZgA sollte informieren und beraten sowie Bewusstsein, Kompetenzen und konkrete Präventionsmaßnahmen fördern (Abb. 3). Weitere Aufklärungsaufgaben wurden durch ministerielle Erlasse übertragen oder ergaben sich im Rahmen von Kooperationen auf nationaler und internationaler Ebene. Zum 13. Februar 2025 wurde die BZgA umbenannt in Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG). Es baute auf der Gesundheitskommunikation der BZgA auf, in der Rechtsnachfolge gingen die gesetzlichen Aufgaben auf das BIÖG über.

Das BIÖG betrachtet gesundheitliche Aufklärung als einen zentralen Bestandteil der Gesundheitsförderung. Vermittelt über die Stärkung der Gesundheitskompetenz und die Förderung gesundheitsbewussten Verhaltens sollen Gesundheit verbessert und gesundheitliche Ungleichheiten verringert werden. Dies geschieht durch Wissensvermittlung, Gesundheitskommunikation, Kampagnen, Beratung und Präventionsmaßnahmen. Leitprinzipien sind Zielgruppenorientierung, Lebensweltbezug, Chancengleichheit sowie Vernetzung und Wissenstransfer.

Ein Beispiel sind Mehrebenenkampagnen zur Tabakentwöhnung, kombiniert mit Beratung, Online- und Social Media-Inhalten und Informationsmaterialien. Dabei sind die Konzepte der gesundheitlichen Aufklärung und Gesundheitserziehung eng miteinander verwoben, wenngleich im deutschen Sprachgebrauch sich kein übergeordneter Terminus wie Health Education herausgebildet hat. Eine direkte Übersetzung in Gesundheitsbildung ist ungeeignet, da dieser eher auf den Bereich der Erwachsenenbildung abzielt.

Aktuelle Konzepte und Diskussionen

Seit den 1980-er Jahren nahm die Anzahl an Programmen und Projekten zu, während die theoretische Auseinandersetzung mit dem Leitkonzept Erziehung weniger intensiv verfolgt wurde. Ab den 2000-er Jahren wurde der theoretische Diskurs über Gesundheitserziehung aufgegriffen (Wulfhorst, 2002; Wulfhorst & Hurrelmann, 2009), z. B. mit dem Vorschlag, Gesundheitserziehung als Anwendungsebene einer sich erst langsam entwickelnden Theorie der Gesundheitspädagogik zu verstehen, die sich als essenzielle Komponente in die Basisstrategien der Gesundheitsförderung integrieren ließe.

Auch auf der thematischen Ebene lassen sich Entwicklungen abbilden. Eine internationale bibliometrische Analyse der Jahre 2000−2021 extrahierte im Kontext von Health Education und Gesundheitskompetenz verschiedene Themencluster:

- Krankheitskonzepte, Erwachsensein, Fürsorge und andere krankheitsbezogene Begriffe

- Begriffe rund um Jugendliche und Kinder, Prävention, Gesundheitswissen und Prävention psychischer Erkrankungen

- allgemeine Begriffe wie Bildung, Gesundheitsförderung, Prävention.

Laut Schlagwortanalyse standen bis 2016 Krankheit und Pflege im Vordergrund, ab 2018 rückten Bildung, Gesundheit und Prävalenz in den Fokus, seit 2019 vermehrt psychische Gesundheit und COVID-19 (Selva-Pareja et al., 2022, S. 14). Aspekte wie > Partizipation: Mitentscheidung der Bürgerinnen und Bürger, kulturelle Einbettung und Emanzipation gewannen international ebenfalls an Bedeutung (Brito et al., 2024).

Neben der Vermittlung gesundheitsrelevanter Informationen berührt gesundheitliche Aufklärung auch gesellschaftliche und rechtliche Aspekte, aktuell etwa zur Organspende oder Impfkommunikation. In Bereichen wie Sexual-, Drogen- und Aidsaufklärung übernimmt sie zudem eine enttabuisierende Funktion. Ein Leitgedanke ist dabei prägend: das Recht auf umfassende Gesundheitsinformationen. Damit verbunden ist die Herausforderung, komplexe Gesundheitsinformationen verständlich und zugänglich aufzubereiten. Gleichzeitig wird die Vorstellung hinterfragt, dass Wissen automatisch zu gesundheitsförderlichem Verhalten führt, da Entscheidungen oft von weiteren individuellen und gesellschaftlichen Faktoren und Anreizen beeinflusst werden.

In einer vereinfachenden Unterscheidung der gegenwärtigen methodischen Ausrichtungen adressiert Gesundheitserziehung eher Kinder und Jugendliche in pädagogischen Settings, um Verhalten u. a. durch Wertevermittlung zu beeinflussen, während gesundheitliche Aufklärung sich eher an Erwachsene richtet. Sie setzt auf sachliche Informationen, die eigenverantwortliche Entscheidungen ermöglichen sollen, und wird häufig im Rahmen bevölkerungsweiter Gesundheitskampagnen eingesetzt.

In der vereinfachten Gegenüberstellung (Tab. 1) geht Gesundheitsaufklärung idealtypisch von einem rational handelnden, aufgeklärten und autonomen Individuum aus; Gesundheitserziehung betrachtet die Adressaten eher aus einer Top-Down-Perspektive in pädagogischen Settings. Gesundheitsaufklärung beruft sich auf einen Automatismus zwischen Information und Handeln, Gesundheitserziehung wirkt auf das Verhalten mehr direkt ein.

Merkmal | Gesundheitliche Aufklärung | Gesundheitserziehung |

Definition | Vermittlung geprüfter, sachlicher Informationen mit dem Ziel, eigenverantwortliche Entscheidungen zu ermöglichen | Pädagogische Maßnahmen zur gezielten Beeinflussung von Wissen, Einstellungen und Verhalten |

Zielgruppe | Erwachsene, breite Bevölkerung | Kinder, Jugendliche, Eltern, Erzieher |

Historische Entwicklung | Ursprünge in der hygienischen Volksbelehrung des 19. Jahrhunderts, ab 1950-er Jahren moderne multimediabasierte Aufklärung | Entwicklung seit den 1950-er Jahren als Reaktion auf die Kritik an rein informativer Aufklärung, verstärkte sozialwissenschaftliche Orientierung |

Theoretische Grundannahmen | Annahme eines rational handelnden Individuums, das durch Information aufgeklärt wird (Erkenntnistheorie, Moralphilosophie, Rationalismus) | Annahme eines beeinflussbaren Verhaltens zur Förderung der Gesundheit (Erziehungswissenschaft, Sozialwissenschaften, Verhaltenswissenschaft) |

Bezug zu Gesundheitsförderung | Bestandteil der Gesundheitsförderung durch Wissensvermittlung und Kompetenzentwicklung | Methode innerhalb der Gesundheitsförderung mit direkter Verhaltenslenkung |

Schwerpunkt | Autonomie und Eigenverantwortung der Individuen durch Bereitstellung von Gesundheitsinformationen | Direkte Verhaltensbeeinflussung durch pädagogische Maßnahmen |

Praktische Umsetzung | Multimediakampagnen, gesetzlich verankerte Informationspflichten, Öffentlichkeitsarbeit | Unterrichtsprogramme, Schulcurricula, interaktive Lernangebote, Beratung |

Methodik | Informationsvermittlung, Kampagnen, Medien | Pädagogische Konzepte, Schulunterricht, Workshops, Methoden der sozialen Arbeit |

Kritikpunkte | Vereinfachende Annahme, dass Wissen automatisch zu gesundem Verhalten führt (linear-kausaler Automatismus) | Top-Down-Ansatz mit potenziell paternalistischem Charakter (Expertenautorität) |

Aktuelle Diskussion | Fokus auf Gesundheitskompetenz und verständliche Informationsvermittlung | Integration in umfassendere Gesundheitsförderungsstrategien, stärkere Betonung von Gesundheitsbildung |

Tab. 1: Vereinfachter konzeptioneller Vergleich gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung (eigene Darstellung)

Herausforderungen und Chancen der gesundheitlichen Aufklärung

Die gesundheitliche Aufklärung orientiert sich weiterhin an zentralen internationalen Dokumenten wie der Ottawa-Charta der WHO (WHO Regionalbüro für Europa, 1986) und der Shanghai Declaration on Promoting Health in the 2030 Agenda for Sustainable Development (WHO, 2017). Diese Konzepte interagieren mit anderen Entwicklungen der Gesundheitsförderung und beeinflussen sich gegenseitig (van der Heide et al., 2013). Für die weitere Entwicklung gesundheitlicher Aufklärung lassen sich folgende Themenbereiche identifizieren:

- Informationsselektion und die Herausforderung der Infodemie: Die gesundheitliche Aufklärung muss sich aufgrund des Präventionsparadoxons auch zukünftig mit ungleichen Zugängen und Erreichbarkeiten für gesundheitliche Informationen auseinandersetzen. Daneben expandiert der Gesundheitsmarkt weiterhin, sodass nicht ein Mangel an Gesundheitsinformationen besteht, sondern deren Selektion eine zentrale Herausforderung darstellt. Die Corona-Pandemie hat die Problematik der Infodemie verstärkt. Allerdings folgen die Gesundheitsinformationen nicht immer der bestmöglichen wissenschaftlichen Evidenz. Zudem wurden die Risiken der politischen Instrumentalisierung nicht erst in der Corona-Pandemie deutlich. Ein Blick in die Geschichte der Gesundheitskommunikation zeigt, dass auch andere Bereiche immer wieder zu politischen Arenen wurden, „sei es beim Thema Sexualität und reproduktive Gesundheit, Ernährung, Sport und Bewegung, Organspende, Körperformen, Bevölkerungsgesundheit, Lebensstil, Onto- und Phylogenese des Menschen oder der Medialität und Institutionalisierung des Kommunizierens über Gesundheit und Krankheit selbst.“ (Reifegerste & Sammer, 2022, S. 7) Gesundheitliche Aufklärung als biopolitisches Handlungsfeld wird somit immer auch politische Arena sein. Wie die Akteurinnen und Akteure damit umgehen, welche Lösungen sie entwickeln und wie sich das Selbstverständnis in Bezug auf dieses Spannungsfeld entwickelt, bleibt ein Indikator für die Professionalisierung.

- Technologische Entwicklungen und Künstliche Intelligenz (KI): Mit der Infodemie einher geht auch die Verbreitung pseudowissenschaftlicher Inhalte unter dem Deckmantel alternativer gesundheitlicher Aufklärung. Das kann Vertrauen in staatliche Institutionen untergraben. Der KI-Einsatz zum Beispiel in Social Media-Netzwerken kann diese Entwicklungen verstärken aber auch zu Lösungsansätzen beitragen. Die Herausforderung besteht darin, den Anschluss an hochdynamische technologische Entwicklungen nicht zu verpassen, insbesondere im Bereich der KI.

- Qualitätssicherung und wirtschaftliche Interessenneutralität: Die Sicherung von Qualität und wirtschaftlicher Unabhängigkeit bleibt als Fundament für Vertrauen eine zentrale Herausforderung der gesundheitlichen Aufklärung. Die Orientierungs- bzw. Lotsenfunktion gewinnt an Bedeutung. Forschung und Evidenzbasierung in diesem Bereich sollten nicht nur der Generierung neuen Wissens dienen, sondern auch der Strukturierung des expandierenden Wissens. Die Institutionen der gesundheitlichen Aufklärung haben hier die Aufgabe, dynamische und belastbare Verfahren der Evidenzsynthese und des Wissenstransfers zu entwickeln.

- Herausforderungen der gesundheitlichen Lage und Krisenresilienz: In der krankheitsbezogenen Aufklärung wird sich der wachsende Bedarf in den Bereichen mentale Gesundheit und altersassoziierte nicht-übertragbare Erkrankungen (NCD) (Schmidt & Barnhill, 2015) fortsetzen. Außerdem nimmt die Dynamik gesundheitlicher Aufklärung insbesondere in Krisenzeiten zu. Die Fähigkeit, adäquat zu reagieren, wird ein entscheidender Faktor für die Resilienz des Systems der gesundheitlichen Aufklärung sein. Dies gilt insbesondere mit Blick auf komplexe Krisen wie dem Klimawandel (Klimawandel und Gesundheitsförderung). Die mit ihm verbundenen gesundheitlichen Herausforderungen verlangen immer mehr nach Lösungen gemäß eines Health in all Policies-Ansatzes (Gesundheit in allen Politikfeldern / Health in All Policies (HiAP)).

- Rolle des Gesundheitspersonals in der Digitalisierung in Prävention und Gesundheitsförderung: Gesundheitspersonal und soziale sowie pädagogische Professionen bleiben zentrale Multiplikatoren der Gesundheitsaufklärung. Ihre Kompetenzen müssen insbesondere im Kontext der Digitalisierung gestärkt werden (Connell et al., 2023; Stellefson et al., 2020), weil die Co-Kreation von Gesundheit als partizipativer Prozess in spezifischen professionellen Settings und Lebenswelten zunehmend relevant wird (Haack & Haß, 2024; Slattery et al., 2020; Stock, 2022).

- Herausforderungen durch wirtschaftlich starke Interessengruppen: Gesundheitliche Aufklärung steht nach wie vor in Konkurrenz zu finanzstarken Akteurinnen und Akteuren, etwa aus der Tabak- und Alkoholindustrie oder dem Ernährungssektor. Dies verdeutlicht eine Grenze gesundheitsbezogener Aufklärung. Für eine bessere Wirksamkeit sollte gesundheitliche Aufklärung in komplexen Interventionen (Haack & Haß, 2024) noch stärker gebündelt werden mit Instrumenten zur Verhältnisprävention (Prävention und Krankheitsprävention), z. B. gesetzliche Ge- und Verbote oder fiskalische Regelungen.

- Spannungsfelder der gesundheitlichen Aufklärung als professionelle Herausforderung: Die Stärkung der Prävention bleibt ein professionelles Spannungsfeld zwischen (New) Public Health-Ansätzen (Rosenbrock, 2001) und Medizinischer Prävention. Dies zeigt sich unter anderem in der stetigen Ausbalancierung der Deutungshoheit zwischen medizinischer Prävention einerseits und Primärprävention andererseits, in der es auch um die jeweiligen gesundheitlichen Aufklärungsaufgaben geht.

- Konzeptionelle Weiterentwicklung der Gesundheitsaufklärung: Der Ansatz Gesundheitskompetenz hat weiterhin Konjunktur (Selva-Pareja et al., 2022), wodurch sich eine fortwährende theoretische Entwicklungsarbeit für Gesundheitserziehung und Aufklärung ergibt. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen, je intensiver gesellschaftliche und politische Akteurinnen und Akteure in Prävention und Gesundheitsförderung investieren. Das WHO-Rahmenkonzept GESUNDHEIT21 (WHO, 1999) hat hierfür Maßstäbe gesetzt, auch für die Gesundheitskommunikation. Ein relevanter neuer Ansatz ist das Konzept der Behavioural and Cultural Insights (BCI) (WHO Regional Office for Europe 2023), der das Verhalten von Individuen und Gemeinschaften sowie kulturelle Werte, Normen und Überzeugungen in Aufklärungsmaßnahmen einbezieht. BCI bündelt sozialwissenschaftliche Theorien und erleichtert ihre Integration in den politischen Public Health-Diskurs. Eine zukunftsfähige gesundheitliche Aufklärung sollte neben rationalen Entscheidungsprozessen auch emotionale Aspekte einbeziehen, um die Kompetenzen einer gesundheitsbewussten aufgeklärten Gesellschaft zu stärken. Dies impliziert ein notwendiges professionelles Interesse daran, Adressaten und Adressatinnen gesundheitlicher Aufklärung eingebunden in ihre komplexen sozialen Welten besser zu verstehen und einzubeziehen.

Literatur:

Beerwald, K. (2025). Veröffentlichungen des Deutschen Vereins für Volks-Hygiene. Im Auftrage des Zentralvorstandes in zwanglosen Heften herausgegeben (Heft 1–10). De Gruyter Oldenbourg.

Beric, B. & Dzeletovic, A. (2003). Health promotion and health education: Theory and practice. Vojnosanitetski Pregled, 60(4), 455–460. https://doi.org/10.2298/vsp0304455b

Brito, P. N. A., Santana, E. L. P. D., Moraes, O. A., Silva, J. C. D., & Cruz, P. J. S. C. (2024). O que se tem discutido sobre Educação Popular em Saúde nos últimos anos: Uma revisão narrativa da literatura. Ciência & Saúde Coletiva, 29(6). https://doi.org/10.1590/1413-81232024296.12542023

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (2017). Was erhält die Menschen gesund? Jubiläumsbroschüre 50 Jahre BZgA.

CNHEO − Coalition of National Health Education Organizations (2020). Health Education and Promotion Terminology Report (2021). Zugriff am 27.07.2025 unter www.cnheo.org/2020- joint-committee-on-health-education-terminology.html

Connell, L., Finn, Y., & Sixsmith, J. (2023). Health literacy education programmes developed for qualified health professionals: A scoping review. BMJ Open, 13(3), e070734. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-070734

van der Heide, I., Wang, J., Droomers, M., Spreeuwenberg, P., Rademakers, J., & Uiters, E. (2013). The relationship between health, education, and health literacy: Results from the dutch adult literacy and life skills survey. Journal of Health Communication, 18(sup1), 172–184. https://doi.org/10.1080/10810730.2013.825668

Naidoo, J. & Wills, J. (& Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung) (2019). Lehrbuch Gesundheitsförderung (3., aktualisierte Auflage). Hogrefe.

Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International, 15(3), 259–267. https://doi.org/10.1093/heapro/15.3.259

Reifegerste, D. & Sammer, C. (2022). Interdisziplinäre Perspektiven auf vergangene Gesundheitskommunikation. 5-15. https://doi.org/10.21241/ssoar.82807

Rosenbrock, R. (2001). Was ist New Public Health? Bundesgesundheitsblatt − Gesundheitsforschung − Gesundheitsschutz, 44(8), 753–762. https://doi.org/10.1007/s001030100231

Sammer, C. (2019). Gesundheitserziehung – die Ver(sozial)wissenschaftlichung der Gesundheitsaufklärung in den 1950er und 1960-er Jahren. NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin, 27(1), 1–38. https://doi.org/10.1007/s00048-018-00203-6

Schmidt, H. & Barnhill, A. (2015). Equity and noncommunicable disease reduction under the sustainable development goals. PLOS Medicine, 12(9), e1001872. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001872

Selva-Pareja, L., Ramos-Pla, A., Mercadé-Melé, P., & Espart, A. (2022). Evolution of scientific production on health literacy and health education − a bibliometric analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(7), 4356. https://doi.org/10.3390/ijerph19074356

Slattery, P., Saeri, A. K., & Bragge, P. (2020). Research co-design in health: A rapid overview of reviews. Health Research Policy and Systems, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12961-020-0528-9

Stellefson, M., Paige, S. R., Chaney, B. H., & Chaney, J. D. (2020). Evolving role of social media in health promotion: Updated responsibilities for health education specialists. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(4), 1153. https://doi.org/10.3390/ijerph17041153

Stock, C. (2022). Grand challenges for public health education and promotion. Frontiers in Public Health, 10. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.917685

Tone, B. K. (1986). Health education and the ideology of health promotion: A review of alternative approaches. Health Education Research 1(1), 3–12.

Treitel, C. (2023). German health narratives between life reform and medical enlightenment, 1890–1930. Seminar: A Journal of Germanic Studies, 59(1), 69–94. https://doi.org/10.3138/seminar.59.1.5

Vogel, M. (1925). Hygienische Volksbildung. Springer.

WHO − World Health Organization (1998). Health Promotion Glossary. Zugriff am 27.07.2025 unter https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/64546/WHO_HPR_HEP_98.1.pdf?sequence=1

WHO − World Health Organization (Hrsg.) (1999). Gesundheit 21: Das Rahmenkonzept „Gesundheit für alle“ für die Europäische Region der WHO. Zugriff am 27.07.2025 unter https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/328223/9789289073493-ger.pdf

WHO − World Health Organization (2017, Februar). Shanghai declaration on promoting health in the 2030 Agenda for Sustainable Development. Oxford University Press. https://academic.oup.com/heapro/heapro/article/2979257/Shanghai

WHO Regional Office for Europe (1986). Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung. Zugriff am 27.07.2025 unter https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/59557/Ottawa_Charter_G.pdf

WHO Regional Office for Europe (1984). Health promotion: A discussion document on the concept and principles: Summary report of the Working Group on Concept and Principles of Health Promotion, Copenhagen, 9-13 July 1984. https://iris.who.int/handle/10665/107835

WHO Regional Office for Europe (2023). European regional action framework for behavioural and cultural insights for health, 2022–2027. Zugriff am 27.07.2025 unter https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/372664/WHO-EURO-2023-8004-47772-70522-eng.pdf

Wulfhorst, B. (2002). Theorie der Gesundheitspädagogik: Legitimation, Aufgabe und Funktionen von Gesundheitserziehung. Juventa.

Wulfhorst, B. & Hurrelmann, K. (Hrsg.). (2009). Handbuch Gesundheitserziehung. Huber.

Verweise:

Digitalisierung in Prävention und Gesundheitsförderung, Erklärungs- und Veränderungsmodelle 1: Einstellungs- und Verhaltensänderung, Gesundheit in allen Politikfeldern / Health in All Policies (HiAP), Gesundheitsberatung, Gesundheitsbildung, Gesundheitskommunikation, Gesundheitskompetenz / Health Literacy, Gesundheitsverhalten, Krankheitsverhalten, Gesundheitshandeln, Klimawandel und Gesundheitsförderung, Medizinische Prävention, Prävention und Krankheitsprävention, Präventionsparadox, Risikofaktoren und Risikofaktorenmodell

Die Autorin dankt Guido Nöcker für seine Vorarbeiten zu diesem Leitbegriff in den bisherigen Auflagen.

Suche

Suche